事業承継とM&Aの基本概念

事業承継とM&A(Mergers and Acquisitions、合併と買収)は、企業の持続的な成長と発展を支える重要な戦略です。事業承継は、主に中小企業において次世代への経営権の移行を意味し、M&Aは企業が他の企業を買収または合併することを通じて規模や市場シェアを拡大する手法です。両者とも、企業の存続や競争力強化に欠かせない要素であり、適切な計画と実行が求められます。

事業承継は、後継者不足や経営者の高齢化が問題となる中小企業で特に重要です。適切なタイミングと手法を用いることで、企業の価値を維持しながらスムーズな経営権の移行が可能です。例えば、後継者を社内から選ぶ方法や、外部から専門的なマネジメントを導入する方法があります。事業承継が円滑に進まない場合、企業の競争力が低下し、市場からの撤退を余儀なくされることもあります。

一方、M&Aは企業の成長戦略の一環として利用されます。市場シェアの拡大、新規市場への参入、技術やノウハウの獲得など、多様な目的があります。M&Aを成功させるためには、事前のリサーチやデューデリジェンスが不可欠であり、相手企業の財務状況、法務リスク、組織文化などを詳細に分析する必要があります。適切なM&A戦略を取ることで、企業は競争優位性を確保し、持続的な成長を実現できます。

総じて、事業承継とM&Aは企業の未来を左右する重要な決断であり、慎重かつ計画的に進める必要があります。経営者は専門家のアドバイスを取り入れながら、自社の状況に最適な方法を選択することが求められます。

事業承継の定義と主な方法

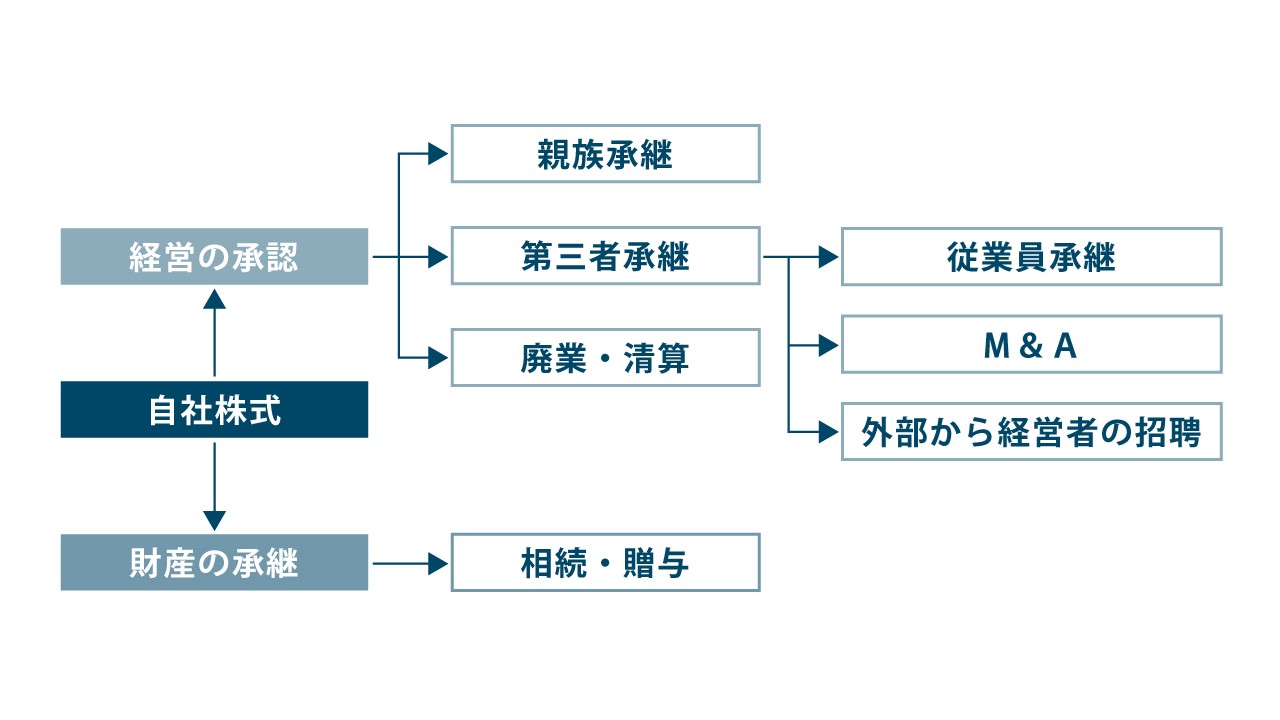

事業承継とは、企業の所有権と経営権を次世代に移行するプロセスを指します。これは主に中小企業において重要であり、経営者の引退や死亡などによって生じるリーダーシップの空白を埋めるための手段です。事業承継が円滑に行われることで、企業の持続可能な成長と存続が保証されます。

事業承継の方法にはいくつかの種類があります。まず、親族内承継です。これは、経営者の子供や親族が後継者として企業を引き継ぐ方法です。この方法は、企業文化や経営理念を維持しやすい反面、親族間でのトラブルが発生するリスクも伴います。次に、親族外承継があります。これは、社内の従業員や外部からの経営者を後継者として迎える方法です。この方法は、専門的な経営ノウハウを持つ人材を導入できる利点がありますが、企業文化の適合が課題となることがあります。

さらに、事業承継ファンドを利用する方法もあります。これは、外部の投資ファンドが企業を買収し、事業を継続させる手法です。この方法は、資金調達の面で有利であり、経営者が段階的に引退する際に有効です。また、企業の売却を通じて事業承継を行う方法もあります。この場合、企業は他の企業に売却され、新たな経営者のもとで事業が継続されます。

事業承継を成功させるためには、事前の準備が重要です。後継者の選定、経営権移行の計画、税務対策など、多岐にわたる課題に対処する必要があります。また、後継者育成のための教育や訓練も欠かせません。経営者は専門家のサポートを受けながら、長期的な視野で事業承継を進めることが求められます。

M&Aの種類とその特徴

M&Aには、合併(Merger)と買収(Acquisition)の2つの主要な形態があります。合併は、2つ以上の企業が一体となり、新しい法人格を形成するプロセスを指します。買収は、一方の企業が他方の企業の株式や資産を取得し、経営権を掌握することを意味します。これらの手法は、企業の成長戦略として幅広く利用されており、それぞれに特徴とメリットがあります。

まず、合併の特徴について説明します。合併には、水平合併、垂直合併、コングロマリット合併の3つのタイプがあります。水平合併は、同業種の企業同士が合併することで、シナジー効果や市場シェアの拡大を狙うものです。垂直合併は、供給チェーンの異なる段階にある企業同士が合併することで、生産効率やコスト削減を図るものです。コングロマリット合併は、異業種の企業が合併することで、事業リスクの分散や新市場への進出を目的とします。

次に、買収の特徴について説明します。買収には、友好的買収と敵対的買収の2つのタイプがあります。友好的買収は、買収される企業と合意の上で行われるもので、スムーズな経営権移行が期待できます。これに対し、敵対的買収は、買収される企業の意向に反して行われるものであり、抵抗や対抗措置が取られることが多いです。また、買収の方法には、株式公開買付(TOB)や株式交換、資産買収などがあります。これらの方法は、それぞれに法的手続きやコストの面で異なる特徴があります。

M&Aを成功させるためには、綿密な計画と準備が必要です。特に、デューデリジェンス(DD)は不可欠なプロセスであり、財務状況、法務リスク、事業内容、組織文化などを詳細に分析することで、リスクを最小限に抑えることができます。また、M&A後の統合プロセスも重要であり、文化の融合や人材の統合に対する対策を講じることが求められます。

事業承継とM&Aは、企業の成長と発展において重要な役割を果たします。適切な手法と計画を持って進めることで、企業は新たなステージへと進化し続けることができます。

事業承継型M&Aのメリット・デメリット

事業承継型M&Aは、企業の存続と発展を目的として、経営者の引退や次世代への経営移行をスムーズに行う手段の一つです。この手法には、様々なメリットとデメリットがあります。まず、メリットについて説明します。

事業承継型M&Aの主なメリットとして、従業員の雇用維持が挙げられます。企業がM&Aによって他社と統合する際、従業員の雇用が守られることが多く、これにより従業員のスキルアップやキャリアの安定が図られます。また、事業拡大のための投資が進むこともメリットの一つです。新たな資金やリソースを得ることで、企業は新しい市場に進出したり、新規事業を立ち上げたりすることが容易になります。

一方、デメリットも存在します。まず、M&Aにはまとまった資金が必要となり、特に中小企業にとっては資金調達が大きな課題となります。また、M&A後の統合プロセスにおいて、企業文化や経営方針の違いが衝突するリスクがあります。このような文化的な違いは、組織内の摩擦を生み出し、業務効率の低下や従業員の離職につながることがあります。

さらに、適切な後継者が見つからない場合や、買収先企業が期待通りのパフォーマンスを発揮しないリスクも考慮する必要があります。これらのデメリットを最小限に抑えるためには、事前の綿密なリサーチと計画が重要です。経営者は、専門家のアドバイスを活用しながら、最適なM&A戦略を策定することが求められます。

事業承継におけるM&Aの利点

事業承継におけるM&Aの利点は多岐にわたりますが、特に注目すべきは次世代へのスムーズな経営移行が可能になる点です。事業承継型M&Aを通じて、経営者は自社の存続と発展を確保しながら、次世代にバトンを渡すことができます。これにより、企業は一貫した経営理念とビジョンを持続させることができ、長期的な成長を実現することができます。

さらに、事業承継型M&Aは、企業の財務基盤を強化する手段としても有効です。M&Aを通じて資本注入を受けることで、企業は新たな事業機会に対して迅速に対応することができます。これにより、市場の変動や競争環境の変化に柔軟に対応できる体制が整います。また、M&Aは専門知識や技術を持つ人材の確保にもつながります。他社との統合により、優秀な人材を取り込むことで、企業全体の競争力が向上します。

事業承継型M&Aは、税制面でのメリットも享受できます。特定の条件を満たすことで、税制優遇措置を受けることが可能であり、これにより、企業の財務負担を軽減することができます。例えば、譲渡所得税の軽減措置などが適用されるケースがあります。これにより、経営者はより安心して事業承継を進めることができます。

以上のように、事業承継におけるM&Aは多くの利点を持ち、企業の成長と持続可能性を高める重要な手段となります。経営者は、これらの利点を最大限に活用するために、計画的な準備と専門家のサポートを受けることが重要です。

M&Aに伴うリスクと対策

M&Aには多くの利点がある一方で、リスクも存在します。これらのリスクを適切に管理するためには、事前の準備と綿密な計画が不可欠です。まず、M&Aに伴う最大のリスクの一つは、統合プロセスにおける企業文化の衝突です。異なる企業文化を持つ企業同士が統合する際、組織内での摩擦や対立が生じることがあります。これを避けるためには、事前に組織文化の調査を行い、共通のビジョンや価値観を確立することが重要です。

次に、財務リスクも考慮する必要があります。M&Aには多額の資金が必要であり、資金調達が不十分な場合、企業の財務状況が悪化するリスクがあります。これを回避するためには、事前に適切な資金計画を立て、必要な資金を確保することが重要です。また、M&A後の統合プロセスにおいても、財務状況を綿密にモニタリングし、予期せぬ支出を防ぐための対策を講じる必要があります。

さらに、法務リスクも無視できません。M&Aに伴う契約や法的手続きには多くの複雑な要素が含まれており、これを誤ると重大なトラブルに発展する可能性があります。これを防ぐためには、専門の法務チームを組織し、すべての契約や法的手続きを綿密にチェックすることが重要です。また、デューデリジェンス(DD)を徹底的に行い、対象企業の財務状況や法務リスクを事前に把握することも不可欠です。

以上のように、M&Aに伴うリスクは多岐にわたりますが、適切な対策を講じることでこれらのリスクを最小限に抑えることが可能です。経営者は、専門家の助言を活用しながら、リスク管理を徹底し、成功するM&Aを実現するための計画を立てることが求められます。

成功する事業承継・M&Aのポイント

事業承継やM&Aを成功させるためには、いくつかの重要なポイントがあります。まず、計画的な準備が必要です。事業承継やM&Aのプロセスは複雑で、多岐にわたる要素を考慮する必要があります。例えば、事業承継の場合、後継者の育成や経営方針の継続性を確保するための計画が必要です。また、M&Aの場合、対象企業の選定、デューデリジェンス(DD)、交渉、契約締結、統合プロセスなど、各段階で慎重な対応が求められます。

さらに、専門家のサポートを受けることも重要です。税理士、弁護士、M&Aアドバイザーなど、各分野の専門家の助言を受けることで、法務、税務、財務のリスクを最小限に抑えることができます。特にデューデリジェンス(DD)は、対象企業の財務状況や法務リスクを詳細に分析するプロセスであり、専門家のサポートが不可欠です。

加えて、社内外のコミュニケーションも重要なポイントです。従業員や取引先、顧客など、関係者に対して適切な情報提供を行い、信頼関係を築くことが成功の鍵となります。事業承継やM&Aの過程で生じる不安や疑問に対して、誠実に対応することが求められます。

最終的に、事業承継やM&Aの成功には、経営者のリーダーシップが欠かせません。経営者自身がビジョンを持ち、継続的な成長を目指して積極的に取り組む姿勢が求められます。これにより、企業は新たなステージへと進化し続けることができます。

自社に適したM&Aの選択肢を見極める

自社に適したM&Aの選択肢を見極めるためには、まず自社の現状と目標を明確にすることが重要です。企業がM&Aを通じて何を達成したいのか、例えば市場シェアの拡大、新規市場への参入、技術の獲得など、具体的な目標を設定することが必要です。この目標に基づいて、適切なM&Aの手法を選択します。

M&Aにはいくつかの手法があります。例えば、買収(Acquisition)では、他社の株式や資産を取得して経営権を握る方法です。これにより、企業は迅速に市場シェアを拡大することができます。一方、合併(Merger)は、2つ以上の企業が一体となって新しい法人格を形成する方法で、シナジー効果を期待できます。

次に、対象企業の選定も重要なステップです。自社の目標に合致する企業を見つけるためには、市場調査や企業評価を行います。この過程では、財務状況、事業内容、組織文化など、多角的な視点で対象企業を評価することが求められます。また、デューデリジェンス(DD)を通じて、対象企業のリスクを詳細に把握することも不可欠です。

さらに、交渉プロセスにおいては、双方の利害を調整し、合意に達するためのスキルが必要です。ここでのポイントは、相手企業との信頼関係を築くことです。誠実な対応と透明性のある情報提供が求められます。最終的に、契約締結と統合プロセスを円滑に進めるためには、綿密な計画と実行が必要です。

効果的な支援機関・サービスの活用

事業承継やM&Aを成功させるためには、効果的な支援機関やサービスを活用することが不可欠です。まず、M&Aアドバイザリーサービスがあります。これらのサービスは、M&Aの全プロセスにおいて専門的な支援を提供し、企業が最適な選択を行えるようサポートします。例えば、対象企業の選定、デューデリジェンス(DD)、交渉、契約締結、統合プロセスなど、各段階での専門的な助言が含まれます。

さらに、税務や法務の専門家も重要な役割を果たします。税理士や弁護士は、M&Aに伴う税務リスクや法務リスクを最小限に抑えるための助言を提供します。特に、税務の側面では、M&Aに関連する税制優遇措置の適用や、最適な資金調達方法の選定など、企業にとって有益な情報を提供します。また、法務の側面では、契約書の作成やリーガルチェック、コンプライアンス対応などが含まれます。

公的機関や業界団体の支援も見逃せません。これらの機関は、事業承継やM&Aに関する情報提供やセミナーの開催、専門家の紹介などを行っています。特に中小企業にとっては、公的機関の支援を活用することで、費用を抑えつつ効果的な事業承継やM&Aを進めることが可能です。

最後に、デジタルツールの活用も考慮すべきです。オンラインプラットフォームやデジタルデューデリジェンスツールを利用することで、情報収集や分析を効率化し、迅速な意思決定が可能になります。これにより、M&Aプロセス全体のスピードと効率を向上させることができます。

法務対応と株式譲渡手続きの準備

法務対応と株式譲渡手続きは、事業承継やM&Aの成功において欠かせない要素です。まず、法務対応として、契約書の作成とリーガルチェックが重要です。契約書には、取引の基本条件や義務、リスクの分担などが詳細に記載されている必要があります。これにより、取引後のトラブルを未然に防ぐことができます。

さらに、コンプライアンス対応も欠かせません。特に上場企業の場合、証券取引法や会社法などの法令遵守が求められます。これに違反すると、企業の信用が失墜し、取引が破談になるリスクがあります。したがって、法務チームや弁護士と連携し、適切な法務対応を行うことが重要です。

次に、株式譲渡手続きについて説明します。株式譲渡は、企業の経営権を移転するための基本的な手続きであり、これを円滑に進めるためには、いくつかの準備が必要です。まず、譲渡契約書の作成です。ここには、譲渡する株式の数や価格、譲渡の条件などが詳細に記載されます。また、株主総会の承認も必要です。特に非上場企業では、全株主の同意が求められることがあります。

さらに、株式譲渡に伴う税務処理も重要です。譲渡所得税の計算や納税手続きが含まれます。これを誤ると、後に追加の税負担が発生する可能性があります。したがって、税理士の助言を受けながら、正確な税務処理を行うことが求められます。

以上のように、法務対応と株式譲渡手続きの準備は、事業承継やM&Aの成功に不可欠な要素です。専門家のサポートを活用し、綿密な準備と適切な対応を行うことで、スムーズな取引を実現することができます。

事業承継型M&Aの成功事例と課題

事業承継型M&Aは、企業の成長と持続可能性を確保するための重要な手段です。特に中小企業では、経営者の高齢化や後継者不足が深刻な課題となっており、事業承継型M&Aがその解決策として注目されています。このセクションでは、成功事例を通じて、事業承継型M&Aの効果とその課題について考察します。

成功事例の一つとして、中小企業の製造業が挙げられます。この企業は、創業者が高齢となり、後継者がいない状況でした。しかし、事業承継型M&Aを通じて、同業他社に買収されることで、経営の安定と従業員の雇用維持を実現しました。このケースでは、買収企業が持つ高度な技術や市場ネットワークを活用することで、売却企業の製品ラインアップが拡充され、新たな市場への進出が可能となりました。

一方、事業承継型M&Aにはいくつかの課題も存在します。まず、適切な買収先の選定が挙げられます。事業承継の目的や企業文化が合致する相手を見つけることは容易ではありません。また、M&Aプロセスにおけるデューデリジェンス(DD)の重要性も忘れてはなりません。財務状況や法務リスクの詳細な調査が不十分だと、買収後に予期せぬ問題が発生するリスクがあります。

さらに、M&A後の統合プロセスにおいて、組織文化の違いが摩擦を生むこともあります。このような文化的な課題を乗り越えるためには、経営者のリーダーシップと従業員とのコミュニケーションが重要です。総じて、事業承継型M&Aを成功させるためには、事前の準備と綿密な計画、そして専門家のサポートが不可欠です。

日本の事業承継M&A成功例の紹介

日本における事業承継M&Aの成功例として、食品業界の中堅企業が挙げられます。この企業は、後継者問題と市場競争の激化に直面していました。しかし、M&Aを通じて大手食品企業に買収されることで、成長の機会を得ることができました。このケースでは、買収企業の強力なマーケティング力と広範な販売チャネルを活用することで、売上高が大幅に増加しました。

また、IT業界の中小企業も成功例の一つです。この企業は独自の技術を持っていましたが、資金不足と市場拡大の限界に直面していました。M&Aを通じて大手IT企業に買収されることで、研究開発の資金が確保され、新たな製品開発が加速しました。さらに、大手企業の顧客基盤を活用することで、短期間で市場シェアを拡大することができました。

これらの成功例に共通する要因は、M&Aのプロセスを通じて、買収企業のリソースを効果的に活用できた点にあります。また、M&A後の統合プロセスにおいて、経営陣が積極的に関与し、組織文化の統合に努めたことも成功の要因となっています。さらに、デューデリジェンス(DD)の段階で、双方の企業が持つリスクや課題を事前に把握し、対策を講じることができたことも重要です。

日本の事業承継M&Aは、経営者の高齢化と後継者不足という課題に対する有効な解決策となっています。成功事例から学ぶことで、他の企業も同様の手法を取り入れ、持続的な成長を実現することが期待されます。

M&Aでの失敗事例とその理由

M&Aには多くの成功例がある一方で、失敗に終わるケースも少なくありません。失敗の理由を理解することで、将来のM&Aにおけるリスクを回避するための対策を講じることができます。ここでは、M&Aの失敗事例とその主な理由について考察します。

まず、事業承継型M&Aの失敗事例として、買収後の統合プロセスがうまくいかなかったケースが挙げられます。ある製造業の企業は、同業他社を買収しましたが、組織文化の違いから従業員の離職が相次ぎました。さらに、経営方針の違いが原因で、業務プロセスの統合が進まず、結果として生産性が低下しました。

次に、デューデリジェンス(DD)の不備が原因で失敗した事例もあります。あるIT企業は、買収先企業の財務状況を十分に調査せずに契約を結びました。しかし、買収後に多額の負債が発覚し、経営が悪化しました。このようなリスクを避けるためには、事前の綿密なデューデリジェンス(DD)が不可欠です。

また、買収価格の過大評価も失敗の一因となります。ある小売業の企業は、成長期待の高いスタートアップ企業を高額で買収しましたが、期待された成長が実現せず、投資回収が困難となりました。このような失敗を避けるためには、市場調査や企業評価を慎重に行い、適正な買収価格を設定することが重要です。

これらの失敗事例から学ぶべき教訓は、事前の準備と計画がM&Aの成功においていかに重要かという点です。特に、デューデリジェンス(DD)や統合プロセスにおけるリスク管理は、M&Aの成否を左右する要因となります。経営者は、専門家の助言を活用しながら、慎重にM&Aプロセスを進めることが求められます。

後継者不在や高齢経営者の対応策

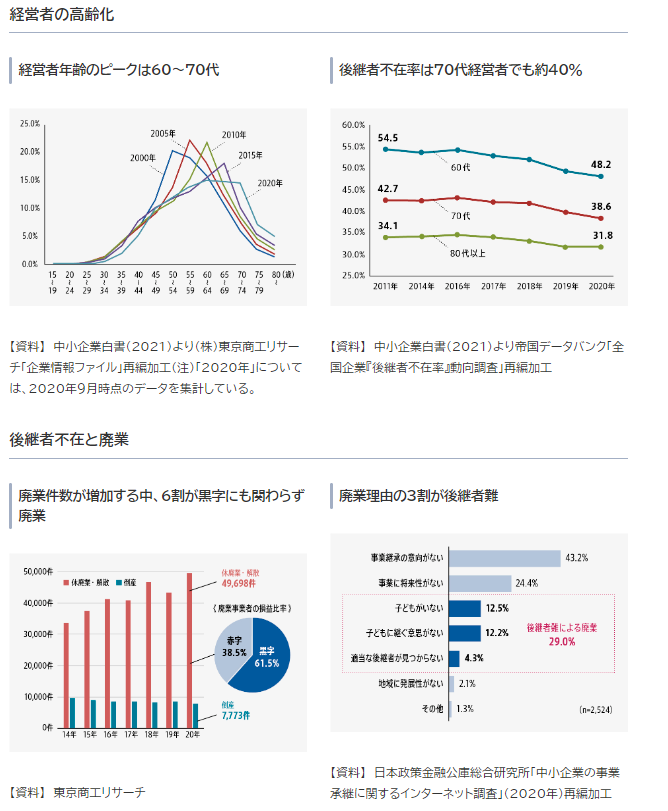

日本の中小企業は現在、経営者の高齢化や後継者不在という重大な課題に直面しています。

この問題は、企業の存続や成長を妨げるだけでなく、地域経済にも大きな影響を及ぼす可能性があります。経営者が高齢化する中で、後継者が見つからない場合、事業承継が困難となり、最悪の場合、廃業に追い込まれることもあります。これを防ぐためには、いくつかの対応策が必要です。

まず、後継者の育成が重要です。経営者は早い段階から後継者を見つけ、育成するための計画を立てる必要があります。親族内承継が理想的な場合もありますが、必ずしも親族が適任とは限りません。そのため、社内の優秀な人材を見つけ、教育やトレーニングを通じて後継者としてのスキルを磨かせることが重要です。

また、外部からの経営者を迎えることも一つの方法です。専門的な知識や経験を持つ外部の経営者を採用することで、新たな視点やノウハウを取り入れることができます。これにより、企業の成長と発展が期待できます。ただし、外部からの経営者を迎える際には、社内文化との適合性を慎重に評価する必要があります。

さらに、事業承継M&Aも一つの有効な手段です。M&Aを通じて事業を他社に引き継ぐことで、経営者の引退後も企業の存続が確保されます。この方法は、特に後継者が見つからない場合に有効です。しかし、M&Aには多額の資金や専門的な知識が必要となるため、専門家のサポートを受けることが重要です。

M&A以外の解決方法とその効果

M&A以外にも、後継者不在や高齢経営者の問題に対処するためのさまざまな方法があります。これらの方法は、企業の状況や目標に応じて適切に選択することが重要です。

まず、社内承継があります。これは、現経営者が社内の信頼できる従業員を後継者として育成する方法です。このアプローチのメリットは、企業文化やビジネスの理解が既にあるため、スムーズな移行が可能であることです。社内の優秀な人材を選び、段階的に責任を移譲することで、経営の継続性を保ちながら成長を促進できます。

次に、ファンドを活用した事業承継があります。特定のファンドが企業を買収し、事業を継続する手法です。この方法は、資金調達が難しい中小企業にとって有効な選択肢となります。ファンドは、資本注入を行い、経営の安定化や事業拡大を支援します。また、ファンドのネットワークを活用することで、新たなビジネスチャンスを創出することも可能です。

さらに、従業員持株会(ESOP)を通じた事業承継も有効です。従業員が会社の株式を取得することで、従業員が経営に直接関与する形態です。これにより、従業員のモチベーションが向上し、企業全体の生産性や業績が向上することが期待されます。従業員が経営に対して強いコミットメントを持つことで、長期的な企業の成長が促進されます。

これらの方法はいずれも、企業の状況や目標に応じて適切に選択することが重要です。M&A以外の解決方法も、後継者不在や高齢経営者の問題に対して有効な手段となり得ます。専門家の助言を受けながら、自社に最適な方法を見つけることが求められます。

早期検討と準備が重要な理由

事業承継や後継者不在の問題を解決するためには、早期の検討と準備が不可欠です。事業承継は一朝一夕に実現できるものではなく、長期的な視野で計画を立てる必要があります。早期に準備を始めることで、リスクを最小限に抑え、スムーズな移行を実現することが可能です。

まず、早期の検討により、適切な後継者を見つけ、育成する時間が確保できます。後継者が現れるまでの間に、必要なスキルや知識を身につけさせることができます。また、後継者が経営に関与する機会を増やすことで、実務経験を積ませることができ、移行がスムーズになります【4】。

さらに、早期の準備は、税務や法務のリスクを最小限に抑えるためにも重要です。事業承継には、相続税や贈与税などの税務問題が伴います。これらの問題を事前に把握し、適切な対策を講じることで、税負担を軽減することが可能です。また、法務面でも、適切な契約書の作成や必要な法的手続きを早期に行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

さらに、従業員や取引先とのコミュニケーションも早期の段階で行うことが重要です。事業承継が進む過程で、従業員や取引先に対して適切な情報提供を行い、不安や疑問に対応することで、信頼関係を築くことができます。これにより、移行期間中の業務が円滑に進行し、企業の安定性が保たれます。

総じて、事業承継や後継者不在の問題を解決するためには、早期の検討と準備が不可欠です。経営者は長期的な視野で計画を立て、専門家の助言を受けながら、スムーズな移行を実現するための準備を進めることが求められます。

まとめ

事業承継やM&Aは、企業の存続と成長を実現するための重要な手段です。まず、事業承継とM&Aの基本概念を理解し、その違いやメリット、デメリットを把握することが大切です。事業承継には親族内承継、社内承継、外部承継などの方法があり、それぞれの特徴を踏まえて最適な方法を選択する必要があります。

M&Aには合併や買収などの種類があり、企業の成長戦略として有効です。特に、事業承継型M&Aは、後継者不在や経営者の高齢化といった問題に対する有効な解決策となります。一方で、M&Aにはリスクも伴うため、デューデリジェンスや法務対応を徹底し、適切な準備を行うことが重要です。

成功する事業承継・M&Aのポイントとしては、早期の検討と計画的な準備が挙げられます。自社に適したM&Aの選択肢を見極め、効果的な支援機関やサービスを活用することで、スムーズな移行を実現できます。また、法務対応や株式譲渡手続きも重要な要素となるため、専門家のサポートを受けながら進めることが求められます。

日本における事業承継M&Aの成功事例や失敗事例を学ぶことで、具体的な課題とその解決策を知ることができます。後継者不在や高齢経営者の対応策としては、M&A以外の解決方法も含め、幅広い選択肢を検討することが重要です。早期に検討し、準備を進めることで、企業の持続的な成長を確保することができるでしょう。

事業承継・M&Aは複雑なプロセスですが、適切な準備と専門家のサポートを受けることで、その成功を実現することが可能です。企業の未来を見据え、計画的に取り組むことが重要です。