2024年5月31日、DMMビットコインのウォレットから約482億円相当のビットコインが不正に流出するという衝撃的な事件が発生しました。この事件は暗号資産市場に大きな影響を与え、取引所のセキュリティ対策の重要性が再認識されました。DMMビットコインは迅速に取引を停止し、顧客資産の保護と原因究明に努めました。本記事では、この不正流出事件の詳細な経緯、原因、影響、そしてDMMビットコインの今後の対応策と再発防止計画について詳しく解説します。市場の信頼回復に向けた取組みや、投資家が知るべきセキュリティ対策についても取り上げます。

482億円相当のDMMビットコイン不正流出事件の概要

事件の概要と発生経緯

2024年5月、DMMビットコインが大規模な不正流出事件に巻き込まれ、約482億円相当のビットコインが不正に流出しました。この事件は、同社が提供する仮想通貨取引サービスにおいて、未曽有の規模のハッキング被害を受けたことを示しています。不正アクセスの発覚は、社内システムの異常検知から始まり、詳細な調査の結果、外部からのハッキングによるものであることが判明しました。流出したビットコインの多くは即座に複数のウォレットに分散され、追跡が困難となっています。

事件の背景には、DMMビットコインが急成長を遂げる中で、セキュリティ対策の強化が追いつかなかった点が挙げられます。また、今回のハッキング手法は非常に高度であり、単なる技術的なミスだけではなく、内部関係者の関与も疑われています。このような状況下で、DMMビットコインは被害拡大の防止と顧客資産の保全に全力を尽くしていますが、信用回復には長い時間がかかると予想されます。

流出詳細と被害規模

DMMビットコインのシステムに侵入したハッカーは、複数のセキュリティ層を突破し、大量のビットコインを不正に送金しました。流出したビットコインの総額は482億円に達し、この金額は同社の全資産の大部分を占める規模です。ハッカーは、まず管理者権限を奪取し、その後、複数のウォレットにビットコインを移動させることで、トレースを困難にしました。

被害規模の大きさは、仮想通貨市場全体にも大きな影響を及ぼしました。特に、日本国内の仮想通貨取引所に対する信頼が揺らぎ、多くのユーザーが資産の引き出しを急ぐ事態となりました。この結果、ビットコインの市場価格は一時的に急落し、取引量も減少しました。DMMビットコインは、被害に遭った顧客に対する補償を約束し、全額を自社資産から補填する方針を示しましたが、信頼回復には時間がかかる見込みです。

なぜDMM Bitcoinが狙われたのか

DMMビットコインがハッカーの標的となった理由には、いくつかの要因が考えられます。まず、同社の急成長に伴う仮想通貨の保有量の増加が挙げられます。多額の資産を管理する企業は、常にサイバー犯罪者の標的となりやすいのです。また、DMMビットコインのセキュリティ体制には、改善の余地があった可能性も指摘されています。特に、内部管理体制の見直しや、セキュリティプロトコルの強化が不十分だった点が問題視されています。

さらに、DMMビットコインの市場における影響力の大きさも一因と考えられます。国内外の多くの投資家が同社のプラットフォームを利用しており、ハッキングによる影響は甚大です。これにより、ハッカーは一度の攻撃で多大な利益を得ることが可能となりました。今回の事件を受けて、DMMビットコインはセキュリティ対策の全面的な見直しを行い、再発防止に努めています。

DMMビットコインとは?

DMMビットコインは、日本国内で有数の仮想通貨取引所の一つであり、DMMグループが運営しています。2018年にサービスを開始し、多様な仮想通貨取引を提供しています。取扱い通貨はビットコインをはじめ、イーサリアム、リップルなど主要な仮想通貨が揃っており、初心者から上級者まで幅広い層のユーザーに支持されています。

同社は、仮想通貨の取引だけでなく、情報提供やマーケット分析ツールの提供など、多角的なサービス展開を行っています。また、顧客サービスの質向上にも力を入れており、24時間対応のサポート体制を整えています。DMMビットコインの特徴は、取引手数料の低さや、高い流動性を確保するためのマーケットメイキング活動です。これにより、ユーザーは迅速かつ安定した取引を行うことができます。

不正流出発覚時のDMMビットコインの状況

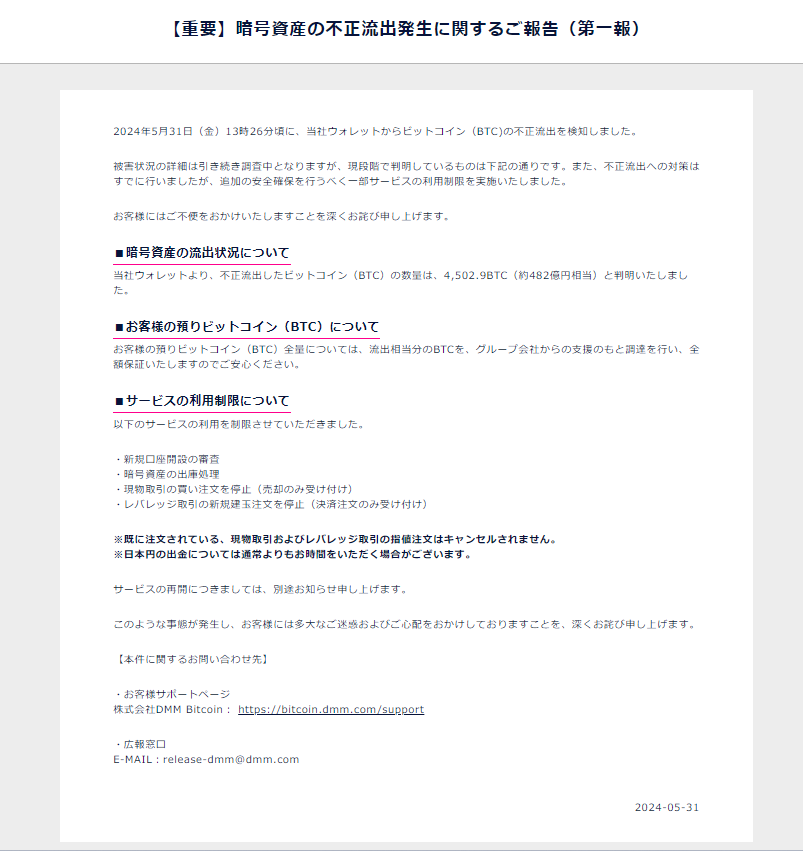

不正流出が発覚した時点で、DMMビットコインは即座に取引を停止し、全ての出金を一時的に凍結しました。

▶参照元 DMMBitcoin公式サイト

これにより、さらなる被害の拡大を防ぐとともに、原因究明と対策の検討に全力を挙げました。同社は、専門のセキュリティチームと外部の専門家を招き、詳細な調査を実施しています。

また、顧客への影響を最小限に抑えるため、迅速に情報を公開し、適切な対応策を講じることを約束しました。具体的には、被害に遭った顧客に対する補償方針の発表や、セキュリティ対策の強化についての計画を明示しました。この一連の対応は、顧客の信頼を回復するための重要なステップとなりますが、完全な信頼回復には時間がかかると予想されます。

流出したコインの詳細

流出したビットコインの詳細については、現在も調査が続けられています。現時点で判明しているのは、複数のウォレットに分散された後、いくつかのダークネットマーケットや、匿名性の高い取引所に送金されたことです。これにより、追跡が非常に困難な状況となっています。

ハッカーは、トランザクションを隠蔽するために、ミキシングサービスを利用しており、これが資金の回収を一層難しくしています。DMMビットコインは、各国の法執行機関やセキュリティ企業と連携し、流出した資金の回収に努めていますが、現状では具体的な進展は見られていません。被害の全容解明とともに、今後の対策が求められています。

発生原因の調査と取引所の対応

発生原因の調査と取引所の対応

DMMビットコインにおける不正流出事件が発覚した際、最初に行われたのは原因の徹底的な調査でした。社内のセキュリティチームと外部のサイバーセキュリティ専門家が協力し、システムの全容を解析しました。初期調査では、複数のセキュリティ層が突破され、複数の管理者アカウントが不正にアクセスされていたことが判明しました。

このような重大なセキュリティ侵害が発生した理由として、いくつかの要因が挙げられます。まず、DMMビットコインのセキュリティプロトコルには改善の余地があったことが明らかになりました。特に、内部のセキュリティ監査が定期的に実施されていなかった点や、多要素認証(MFA)の導入が一部のアカウントで不完全だったことが指摘されています。

事件発覚後、DMMビットコインは即座に取引を停止し、全ての出金を一時的に凍結しました。また、顧客に対して迅速に情報を公開し、適切な対応策を講じることを約束しました。具体的には、被害に遭った顧客に対する補償方針の発表や、セキュリティ対策の強化についての計画を明示しました。この一連の対応は、顧客の信頼を回復するための重要なステップとなりますが、完全な信頼回復には時間がかかると予想されます。

流出原因の解析と調査内容

流出原因の解析は、事件発生直後から継続的に行われました。最初の調査では、システム内部への不正アクセスが確認され、その後、どのような方法でセキュリティが突破されたのかを詳細に解析する作業が進められました。ハッカーは高度な技術を駆使し、複数の防御層を突破していましたが、特に強調されたのはフィッシング攻撃の可能性です。

フィッシング攻撃により、内部の管理者アカウントの認証情報が不正に取得され、その後、これらのアカウントを利用してシステム内部に侵入したと考えられています。また、一部のセキュリティパッチが未適用であったことも流出の一因とされており、この点についても調査が進められています。具体的には、どのセキュリティパッチが未適用であり、それがどのように悪用されたのかを明らかにするための詳細な検証が行われました。

これらの調査結果を基に、DMMビットコインはセキュリティ対策の見直しを進め、特にフィッシング対策とセキュリティパッチの管理体制を強化する方針を打ち出しました。また、社員へのセキュリティ教育も強化し、再発防止に向けた具体的な施策を展開しています。

取引所の今後の対応策と再発防止計画

DMMビットコインは、今回の事件を受けて、セキュリティ対策の全面的な見直しを行いました。まず、全てのシステムに対するセキュリティ監査を実施し、既存の脆弱性を洗い出すとともに、即時の対策を講じました。特に、フィッシング攻撃に対する防御策として、全従業員に対するセキュリティ教育を徹底し、多要素認証(MFA)の導入を全てのアカウントに適用しました。

また、外部のセキュリティ専門家を招聘し、定期的なセキュリティ評価を行う体制を整えました。これにより、第三者の視点からセキュリティの強化を図り、未然に脅威を検出することが可能となります。さらに、システムのアップデートとセキュリティパッチの適用を迅速に行うためのプロセスを整備し、常に最新のセキュリティ状態を維持することを目指しています。

顧客に対しても透明性のある情報公開を続けており、セキュリティ対策の進捗状況や、今後の具体的な施策について定期的に報告しています。このような取り組みにより、DMMビットコインは信頼回復に努めるとともに、業界全体のセキュリティ意識の向上にも貢献することを目指しています。

DMMグループのフォローアップ

DMMビットコインの親会社であるDMMグループも、今回の事件に対して迅速な対応を取っています。グループ全体でのセキュリティ強化を図るため、グループ内の全ての企業に対してセキュリティ監査を実施し、同様の脆弱性が存在しないかを確認しました。また、セキュリティポリシーの再定義と、全従業員に対するセキュリティ教育プログラムの強化を進めています。

DMMグループは、今回の事件を教訓として、グループ全体でのセキュリティ意識の向上を図り、同様の事件の再発防止に向けた取り組みを強化しています。具体的には、セキュリティ対策の予算を増額し、最新のセキュリティ技術の導入や、専門のセキュリティチームの拡充を進めています。また、顧客に対しても安心して利用できる環境を提供するため、透明性のある情報公開と迅速な対応を約束しています。

被害額550億円、全額保証の見通し

DMMビットコインは、今回の不正流出事件により発生した被害額が550億円に達することを認めました。同社は、この被害額を全額補償する方針を示しており、顧客に対して迅速かつ適切な対応を行うことを約束しています。この補償計画には、自社資産の利用だけでなく、外部からの資金調達も含まれています。

補償の具体的な内容としては、被害に遭った顧客のアカウントに対する全額返金が含まれます。これにより、顧客の信頼を回復し、今後も安心して取引を続けてもらうことを目指しています。また、DMMビットコインは、被害者に対する精神的なサポートも提供しており、カスタマーサポートチームを強化し、被害に遭った顧客からの相談に迅速に対応しています。

被害額の確認と報告内容

DMMビットコインは、被害額の確認作業を慎重に進めています。流出したビットコインの量と、その市場価格を基に被害額を算定し、正確な被害状況を把握するための詳細な調査を行っています。調査結果は、金融庁や関係当局に報告され、透明性のある情報公開を行うことが求められています。

報告内容には、被害の発生状況や、流出した資金の追跡状況、今後の対応策が含まれています。これにより、関係当局と連携し、再発防止に向けた具体的な対策を講じることが可能となります。また、被害状況の詳細を顧客にも公開することで、信頼回復に努めています。

全額保証の計画と資金調達

DMMビットコインは、被害額を全額補償するための資金調達計画を策定しました。自社資産を活用するだけでなく、外部からの資金調達も検討しています。具体的には、銀行からの借り入れや、投資家からの追加資金調達を行い、顧客に対する補償を迅速に実施する方針です。この計画により、顧客の信頼を回復し、今後のビジネス運営に必要な資金を確保することを目指しています。

また、DMMグループ全体での資金調達も視野に入れており、グループ内の他事業からの資金流用や、グループ全体での財務再編を通じて必要な資金を確保する方法も検討されています。これにより、DMMビットコイン単独ではなく、グループ全体での協力体制を強化し、迅速かつ確実な補償を実現することが期待されています。

顧客支援の詳細と発表内容

DMMビットコインは、顧客支援に関する具体的な計画を発表しました。被害に遭った顧客に対する補償はもちろんのこと、精神的なサポートも含めた包括的な支援を提供する方針です。具体的な支援内容としては、カスタマーサポートチームの強化や、被害に関する相談窓口の設置が挙げられます。

また、補償のプロセスについても詳細が明らかにされており、被害者が迅速に補償を受け取れるよう、簡便な手続きが導入されています。顧客への情報提供も強化されており、定期的な進捗報告を通じて信頼回復に努めています。

なぜ暗号資産取引所で流出事件が相次ぐのか?

過去の流出事件との類似点

暗号資産取引所での流出事件は、過去にも何度も発生してきました。これらの事件には共通するいくつかの要因が見られます。まず、セキュリティ対策の不備が挙げられます。多くの取引所が急成長を遂げる中で、セキュリティ対策の強化が追いついていないことが問題となっています。例えば、2014年に発生したMt.Goxの流出事件では、取引所の内部管理体制の不備が原因とされました。

また、内部犯行の疑いがあるケースもあります。内部関係者がセキュリティシステムを悪用し、不正に資産を流出させた事例も少なくありません。例えば、2018年のCoincheck事件では、内部者による情報漏洩が疑われました。さらに、フィッシング攻撃やマルウェア感染など、外部からの攻撃も流出事件の一因となっています。

これらの事件から学ぶべき教訓は多く、取引所は一層のセキュリティ強化を図る必要があります。また、取引所の運営者は、透明性の確保と顧客保護のための対策を講じることが求められています。

セキュリティ対策の不備

暗号資産取引所の流出事件の多くは、セキュリティ対策の不備が原因とされています。特に、システムの脆弱性や内部管理体制の不備が問題となることが多いです。例えば、多要素認証(MFA)の導入が不完全であったり、定期的なセキュリティ監査が行われていないケースが見られます。これにより、ハッカーが容易にシステムに侵入できる状況が生じてしまいます。

さらに、フィッシング攻撃やマルウェア感染など、外部からの攻撃に対する防御策が不十分な場合もあります。これらの攻撃に対して効果的な対策を講じていないと、取引所は常に攻撃のリスクにさらされることになります。また、内部関係者による不正行為も、セキュリティ対策の一環として考慮すべき重要な要素です。

取引所がセキュリティ対策を強化するためには、最新のセキュリティ技術の導入や、定期的なセキュリティ監査の実施が不可欠です。また、全従業員に対するセキュリティ教育を徹底し、内部犯行のリスクを最小限に抑えることも重要です。

金融庁の対応と指導

金融庁は、暗号資産取引所の運営に対して厳格な規制と指導を行っています。これにより、取引所の安全性と透明性を確保し、顧客保護を図ることを目指しています。金融庁は、取引所に対して定期的な監査を行い、セキュリティ対策や内部管理体制の状況をチェックしています。違反が発覚した場合は、業務改善命令や業務停止命令を発出し、改善を促します。

例えば、2018年のCoincheck事件後、金融庁は同社に対して業務改善命令を発出し、セキュリティ対策の強化を求めました。これにより、Coincheckは多要素認証の導入やセキュリティチームの強化を行い、再発防止に努めました。このような指導は、取引所の運営者にとって重要なガイドラインとなり、顧客保護のための施策を進めるきっかけとなります。

金融庁はまた、暗号資産に関する法整備を進めることで、取引所の運営基盤を強化し、より安全な取引環境を提供することを目指しています。これにより、暗号資産市場全体の信頼性向上に寄与することが期待されています。

日本の金融政策と仮想通貨の関係

日本の金融政策は、仮想通貨市場の発展と規制のバランスを取ることを目指しています。仮想通貨は、新たな金融技術として注目されており、経済成長の一助となる可能性があります。しかし、その一方で、セキュリティリスクや不正行為のリスクも伴うため、適切な規制が必要です。

日本政府は、仮想通貨取引所の運営に対して厳格な規制を導入し、安全性と透明性の確保を図っています。金融庁は、取引所に対して定期的な監査を実施し、法令遵守状況やセキュリティ対策の実施状況をチェックしています。違反が発覚した場合は、業務改善命令や業務停止命令を発出し、改善を促します。

また、日本銀行も、仮想通貨の経済的影響を注視しており、金融政策の一環としてその動向を分析しています。仮想通貨が広く普及することで、金融システム全体に与える影響を評価し、適切な対応を行うことが求められています。このように、日本の金融政策は、仮想通貨市場の健全な発展を支援しつつ、リスク管理を徹底することを目指しています。

日本の経済と仮想通貨市場

日本の経済において、仮想通貨市場は重要な役割を果たしつつあります。仮想通貨は、デジタル経済の一翼を担う存在として、企業や個人投資家の注目を集めています。特に、ビットコインやイーサリアムなどの主要な仮想通貨は、その価格の上昇とともに、投資対象としての魅力を増しています。

仮想通貨市場の成長は、日本経済にとって新たなビジネスチャンスを生み出しています。例えば、ブロックチェーン技術を活用した新しいサービスや、仮想通貨を活用した資金調達(ICO)などが挙げられます。これにより、スタートアップ企業や中小企業が新たな資金調達手段を得ることができ、経済全体の活性化につながります。

しかし、仮想通貨市場の成長にはリスクも伴います。価格の変動が大きいため、投資家は高いリスクを抱えることになります。また、セキュリティリスクや不正行為のリスクも存在するため、取引所や投資家は十分な対策を講じる必要があります。このように、仮想通貨市場は日本経済に新たな可能性をもたらす一方で、適切なリスク管理が求められています。

暗号資産に関する法律制度の整備

日本における暗号資産に関する法律制度は、近年急速に整備が進められています。暗号資産は、伝統的な金融商品とは異なる特性を持つため、その取引や保有に関する規制も独自のものが求められます。金融庁は、暗号資産取引所の登録制度を導入し、取引所の運営に対する厳格な監視を行っています。

例えば、2017年に施行された改正資金決済法では、暗号資産取引所に対して登録が義務付けられ、セキュリティ対策や顧客資産の分別管理が求められるようになりました。さらに、2019年には、暗号資産に関する犯罪収益移転防止法(AML/CFT)の改正が行われ、取引所に対してより厳格な顧客確認義務(KYC)が課されました。

これらの法律制度の整備により、暗号資産市場の透明性と安全性が向上し、投資家の信頼を得ることが期待されています。さらに、暗号資産に関する法律制度は、国際的な動向を踏まえて継続的に見直される必要があります。日本は、国際的な規制機関や標準化団体と連携し、グローバルな規制環境の中で適切な法整備を進めています。これにより、国際的な取引や投資家保護の観点からも、暗号資産市場の健全な発展を支援しています。

暗号資産取引所の今後の見通しと対策

業界全体のセキュリティ強化

暗号資産取引所のセキュリティ強化は業界全体の喫緊の課題です。近年、多くの取引所がハッキング被害に遭い、顧客資産が不正に流出する事件が相次いでいます。このため、取引所はセキュリティインフラへの投資を増やし、システムの脆弱性を改善する必要があります。具体的には、多要素認証(MFA)の導入、セキュリティパッチの定期的な更新、フィッシング対策の強化が求められます。

金融庁などの規制当局も、取引所のセキュリティ対策を監視し、適切な指導を行っています。例えば、金融庁は取引所に対して定期的なセキュリティ監査を実施し、問題が発見された場合には改善命令を出しています。このような規制の強化は、取引所の運営者にとっても重要なガイドラインとなり、セキュリティ対策の強化を促進します。

また、業界団体やセキュリティ専門企業との連携も重要です。これにより、最新の脅威情報やセキュリティ技術を共有し、業界全体でのセキュリティレベルを向上させることが可能となります。取引所間での情報共有と協力体制の構築は、ハッキング被害を未然に防ぐための効果的な手段となります。

コールドウォレットなどの活用

コールドウォレットの活用は、暗号資産取引所のセキュリティ対策において極めて重要です。コールドウォレットとは、インターネットから完全に切り離されたオフライン環境で保管されるウォレットのことを指します。このため、オンラインのホットウォレットと比べてハッキングのリスクが大幅に低減されます。

多くの取引所では、顧客資産の大部分をコールドウォレットで保管し、日常の取引に必要な最低限の資産のみをホットウォレットに保持する運用を行っています。これにより、不正アクセスによる被害を最小限に抑えることが可能となります。また、複数の署名(マルチシグ)を必要とするコールドウォレットを使用することで、内部犯行のリスクも低減されます。

コールドウォレットの導入と運用には高度な技術と管理体制が必要ですが、その効果は非常に高いです。取引所は、コールドウォレットのセキュリティを定期的に見直し、最新の技術を導入することで、顧客資産の安全性を確保する必要があります。また、顧客に対しても、コールドウォレットの利点や安全性について周知し、信頼性を高めることが重要です。

投資家が知るべきセキュリティリスクと対策

暗号資産投資家が直面するセキュリティリスクは多岐にわたります。まず、フィッシング攻撃による個人情報の漏洩が挙げられます。攻撃者は巧妙な手口で偽のウェブサイトやメールを作成し、投資家のアカウント情報を盗みます。このため、投資家は公式サイトのURLを確認し、不審なリンクや添付ファイルを開かないよう注意することが重要です。

次に、マルウェアによるウォレットの不正アクセスリスクがあります。マルウェアは、コンピュータやスマートフォンに侵入し、ウォレットの秘密鍵やパスフレーズを盗むことがあります。これを防ぐためには、信頼できるセキュリティソフトをインストールし、定期的に更新することが必要です。また、ウォレットの秘密鍵はオフライン環境で安全に保管し、第三者に漏れないようにすることが重要です。

さらに、取引所自体のセキュリティリスクも見逃せません。取引所がハッキング被害に遭った場合、顧客資産が流出するリスクがあります。このため、投資家は取引所のセキュリティ対策や評判を確認し、信頼できる取引所を選ぶことが重要です。また、資産を分散して保管することで、リスクを分散することも効果的な対策となります。

以上のように、投資家は様々なセキュリティリスクに対処するための知識と対策を身につけることが求められます。これにより、安全な投資環境を維持し、資産を守ることができます。

ビットコインチャートへの影響と注目ポイント

流出後のビットコインチャートの動向

2024年5月31日に発生したDMMビットコインの不正流出事件は、ビットコイン市場に大きな影響を与えました。この事件により、約482億円相当のビットコインが流出し、市場全体に不安が広がりました。流出発覚直後には、ビットコインの価格は急落し、投資家の間でパニック売りが発生しました。特に日本国内の取引所におけるビットコイン価格は、短期間で大幅に下落しました。

しかし、その後の市場の動きは比較的安定を取り戻しました。価格の急落に対する反発買いや、他の市場からの資金流入により、ビットコインの価格は徐々に回復していきました。2024年6月初旬には、ビットコインの価格は再び安定し、事件前の水準に近づきつつあります。この動きからもわかるように、ビットコイン市場は短期的なショックには敏感であるものの、基本的な需要と供給のバランスにより、価格は一定の安定性を保つ傾向があります。

また、流出事件後の市場では、セキュリティ対策の重要性が再認識され、取引所の信頼性に対する評価が強まりました。これにより、一部の取引所では新規顧客の増加が見られる一方で、セキュリティ対策が不十分な取引所は顧客離れが進む結果となりました。投資家は取引所の選択において、セキュリティ対策や透明性を重視するようになっています。

今後のビットコイン市場の予測

今後のビットコイン市場については、いくつかの重要な要因が影響を与えると考えられます。まず、ビットコインの供給量に関するイベントとして、2024年4月中旬から下旬にかけて予定されている半減期が挙げられます。半減期とは、ビットコインの新規発行量が半分に減少するイベントであり、歴史的に見ても価格に大きな影響を与えてきました。この半減期によってビットコインの供給量が減少することで、価格の上昇圧力がかかると予想されています。

また、規制環境の変化も市場に影響を与える要因です。各国政府が暗号資産に対する規制を強化する動きが見られますが、これにより市場の透明性と安全性が向上する一方で、取引の自由度が制限される可能性もあります。日本においても、金融庁が取引所の監視を強化しており、これにより市場の信頼性が高まることが期待されています。

さらに、機関投資家の参入も今後の市場動向に大きな影響を与える要因です。最近では、ビットコインETFの上場や、大手金融機関によるビットコイン投資が進んでおり、これにより市場の流動性と安定性が向上することが期待されています。特に、機関投資家の参入は長期的な資金流入を促進し、市場全体の成熟度を高める効果があると考えられます。

他の仮想通貨への波及効果

ビットコインの市場動向は、他の仮想通貨市場にも大きな影響を与えます。ビットコインは仮想通貨市場全体のリーダー的存在であり、その価格変動が他の仮想通貨の価格にも波及することが多いです。特に、ビットコインの価格が大幅に変動した場合、アルトコインと呼ばれる他の仮想通貨の価格も連動して変動する傾向があります。

今回の流出事件においても、ビットコインの価格が急落したことで、多くのアルトコインも同様に価格が下落しました。しかし、その後の市場回復に伴い、アルトコインの価格も徐々に回復していきました。このように、ビットコインの価格変動は他の仮想通貨市場に対しても大きな影響を与えるため、投資家はビットコイン市場の動向を注視することが重要です。

また、ビットコインの半減期や規制環境の変化などの要因が他の仮想通貨市場にも波及することが考えられます。例えば、ビットコインの半減期によって供給量が減少することで、ビットコインの価格が上昇する場合、その影響を受けて他の仮想通貨の価格も上昇する可能性があります。逆に、規制強化により市場の透明性が向上することで、アルトコイン市場の信頼性も高まり、投資家の関心が集まることが期待されます。

総じて、ビットコイン市場の動向は他の仮想通貨市場にも多大な影響を与えるため、投資家はビットコインだけでなく、アルトコインの動向も含めた総合的な市場分析を行うことが重要です。