株主優待は、株式投資の魅力の一つとして、多くの投資家に利用されています。しかし、どのように選び、どのように活用するのが最も効果的かを理解することは簡単ではありません。本記事では、株主優待の基本から、賢く投資を行うための具体的な方法までを徹底的に解説します。さらに、資産運用の基本や成功するための投資術も紹介し、あなたの資産形成をサポートします。投資初心者から上級者まで、知って得する情報が満載です。

Table of Contents

Toggle投資の基本: 株主優待と効果的な資産運用

株主優待の魅力と基礎知識

株主優待は、企業が株主に対して提供する特典やサービスのことを指します。日本では、多くの企業が株主優待制度を導入しており、株式投資の魅力を高める一因となっています。株主優待には、商品の詰め合わせや割引券、自社製品の提供など、さまざまな形態があります。これらの優待は、企業のブランド認知度を向上させるとともに、株主に対する感謝の意を示す方法としても利用されています。

株主優待の基礎知識として重要なのは、優待を受け取るための条件です。一般的には、企業が定める特定の日に株主名簿に記載されていることが必要です。この日を「権利確定日」と呼びます。権利確定日に株主名簿に記載されるためには、その数日前に株式を購入し、名義書換が完了している必要があります。この期間を「権利付最終日」と呼び、権利確定日までに株式を売却しないことが重要です。

株主優待の魅力は、投資のリターンを多様化できる点にあります。例えば、自社製品の提供を受けることで、直接的な利益を享受できます。また、株主優待を活用することで、実質的な配当利回りを高めることができる点も魅力です。優待内容が魅力的な企業は、株価の安定性や上昇が期待されることもあり、長期的な資産運用においても有利です。

さらに、株主優待は家計の節約にもつながります。例えば、日常生活で頻繁に利用する製品やサービスを提供する企業の株式を保有することで、生活費を節約することができます。こうした実質的なメリットを享受できる点が、株主優待の大きな魅力と言えるでしょう。

投資初心者が知っておくべきポイント

株主優待を活用する投資は、初心者にとっても取り組みやすい手法の一つです。しかし、投資にはリスクが伴うため、いくつかの重要なポイントを理解しておくことが必要です。まず第一に、投資目的を明確にすることが大切です。株主優待を目的とした投資は、配当金やキャピタルゲインを目的とした投資とは異なるアプローチが求められます。

次に、投資先の企業をしっかりと調査することが重要です。株主優待の内容だけに注目するのではなく、企業の業績や将来の成長性を総合的に判断する必要があります。特に、優待内容が一時的なものでないか、継続的に提供されるかを確認することが大切です。

また、投資資金の分散も重要なポイントです。一つの企業に多額の投資を行うと、その企業の業績悪化や市場の変動によるリスクが高まります。複数の企業に分散して投資することで、リスクを低減し、安定したリターンを得ることが可能です。

さらに、権利確定日や権利付最終日を正確に把握することも重要です。これらの日程を見逃すと、株主優待を受け取ることができなくなります。また、株主優待を目的とした投資は、長期的な視点で行うことが推奨されます。短期的な株価の変動に一喜一憂せず、企業の成長を見守る姿勢が大切です。

株主優待の内容だけでなく、企業の総合的な魅力を評価することが必要です。優待内容が魅力的であっても、企業自体の成長性が低い場合や財務状況が悪化している場合は、投資リスクが高まる可能性があります。総合的な視点で企業を評価し、バランスの取れた投資を心がけることが、初心者にとっての成功への第一歩となるでしょう。

サービスを活用: 株主優待検索方法

株主優待を効果的に活用するためには、適切な情報収集が不可欠です。インターネット上には、株主優待に関する情報を提供するさまざまなサービスがあります。これらのサービスを活用することで、効率的に優待情報を収集し、自分に適した投資先を見つけることが可能です。

まず、代表的な株主優待情報サイトを利用する方法があります。例えば、「株主優待ガイド」や「優待生活」などのウェブサイトでは、最新の優待情報が一覧で確認できます。これらのサイトでは、優待内容や権利確定日、必要な株式数などの詳細情報が掲載されており、比較検討が容易です。また、口コミや利用者のレビューも参考にすることで、実際の優待の使い勝手や満足度を把握することができます。

次に、証券会社が提供する株主優待検索機能を利用する方法があります。多くの証券会社は、顧客向けに株主優待情報を提供しており、専用の検索機能を備えています。例えば、SBI証券や楽天証券では、株主優待に特化した検索機能を利用することができ、銘柄の詳細情報や優待内容を簡単に確認することが可能です。また、証券会社のアナリストレポートや市場動向の分析も参考にすることで、より深い情報を得ることができます。

さらに、スマートフォンアプリを活用する方法も有効です。株主優待に特化したアプリは、手軽に情報を取得できるため、忙しい日常生活の中でも効率的に情報収集が可能です。代表的なアプリには、「株主優待ライフ」や「優待マップ」などがあります。これらのアプリでは、優待内容や権利確定日のリマインダー機能があり、忘れがちな重要日程を逃さずに管理することができます。

また、株主優待をテーマにしたSNSコミュニティに参加することも一つの方法です。例えば、TwitterやFacebookの株主優待グループでは、最新の優待情報やお得な活用方法が共有されています。コミュニティのメンバーとの情報交換を通じて、実際に受け取った優待の写真や感想を参考にすることができ、より実践的な情報を得ることが可能です。専門書籍や雑誌を活用する方法もあります。書店やオンライン書店では、株主優待に関する専門書が多数販売されています。これらの書籍では、優待の基本知識から具体的な投資戦略まで幅広く解説されており、初心者から上級者まで参考になる情報が満載です。特に、年間を通じて発行される優待特集号は、最新の情報が網羅されており、時期ごとのおすすめ銘柄を知るのに役立ちます。

人気株主優待ランキング:市場の注目銘柄

株主優待の魅力は、企業ごとに異なる多様な特典がある点にあります。そのため、人気のある株主優待銘柄は投資家の間で注目されています。ここでは、市場で特に人気の高い株主優待銘柄をランキング形式で紹介します。

1位:すかいらーくホールディングス(コード:3197)

すかいらーくホールディングスは、ガストやバーミヤンなどのファミリーレストランチェーンを展開する企業です。株主優待として、株主様向けに食事券が提供されます。この食事券は、グループ全店で利用可能であり、日常の食事に便利に使えることから非常に人気があります。保有株数に応じて、食事券の額面が増えるため、長期保有者にはさらに魅力的な優待となります。

2位:オリエンタルランド(コード:4661)

オリエンタルランドは、東京ディズニーリゾートを運営する企業で、その株主優待としてパークチケットが提供されます。ディズニーファンにとっては見逃せない優待であり、家族連れやカップルにも人気です。特に、チケットの利用期限が比較的長いため、計画的に使用することができます。

3位:ヤマダ電機(コード:9831)

ヤマダ電機は、家電量販店として広く知られています。株主優待として、店舗で利用できる商品券が提供されます。日常的に利用する家電製品や日用品の購入に使えるため、非常に実用的な優待と言えます。年に数回優待が発行される点も、投資家にとって魅力です。

4位:マクドナルドホールディングス(コード:2702)

マクドナルドホールディングスは、ファーストフード業界の大手企業です。株主優待として、全国のマクドナルド店舗で利用できる無料券が提供されます。セットメニューを無料で楽しめるため、家族連れや若者に特に人気があります。株価の安定性も高く、長期保有に適した銘柄です。

5位:イオン(コード:8267)

イオンは、大手総合スーパーとして知られており、株主優待としてイオン店舗で利用できる割引カードが提供されます。このカードを利用すると、買い物の際に割引が受けられるため、日常的な買い物をお得に楽しむことができます。また、長期保有特典もあり、保有期間に応じて優待内容が充実する点が特徴です。

6位:サンリオ(コード:8136)

サンリオは、ハローキティなどのキャラクターグッズで有名な企業です。株主優待として、自社製品やキャラクターグッズの詰め合わせが提供されます。特に、サンリオファンにとっては見逃せない優待であり、限定グッズが含まれることもあります。可愛らしいデザインの商品は、子供から大人まで幅広い世代に人気です。

これらの企業の株主優待は、それぞれの特色を活かした魅力的な内容となっています。優待の内容や利用方法をよく理解し、自分に最適な優待を提供する企業を選ぶことで、投資の楽しみをより一層高めることができるでしょう。株主優待をうまく活用することで、日常生活を豊かにすることができます。

効果的な資産運用術: 投資法のバリエーション

資産運用は、将来の安定と成長を目指して行う重要な活動です。そのためには、様々な投資手法を理解し、自分に最適な方法を選ぶことが求められます。本ブログでは、効果的な資産運用術として、株式投資・ETF・債券、NISA・iDeCo、配当利回りの高い銘柄、そして住宅ローンや保険の活用法について詳しく解説します。

株式投資・ETF・債券: 投資商品の選び方

資産運用の基本として、株式投資、ETF(上場投資信託)、債券といった主要な投資商品について理解することが重要です。これらの投資商品はそれぞれ特性が異なり、投資家のリスク許容度や投資目的に応じて選択する必要があります。

株式投資

株式投資は、企業の成長に伴う利益を期待して行う投資方法です。個別の企業の株式を購入することで、その企業の株主となり、配当金や株価の上昇によるキャピタルゲインを得ることができます。株式投資は高いリターンを期待できる反面、企業の業績悪化や市場の変動によるリスクも伴います。そのため、投資先の企業の業績や成長性をしっかりと調査することが重要です。

ETF

ETFは、株式市場に上場している投資信託であり、複数の株式や債券などを組み合わせたポートフォリオを持っています。ETFの魅力は、分散投資が容易であり、個別株に比べてリスクが分散される点にあります。また、株式と同様に市場で取引されるため、売買が容易で流動性も高いです。特に、初心者にとっては手軽に分散投資ができるため、魅力的な選択肢となります。

債券

債券は、企業や政府が資金調達のために発行する借用証書であり、定期的な利息収入を得ることができます。債券投資は、株式に比べてリスクが低く、安定した収益を期待できる点が魅力です。特に、満期まで保有することで元本が保証されるため、リスク回避型の投資家に向いています。一方で、金利の変動や発行体の信用リスクを考慮する必要があります。

NISA・iDeCo: お得な制度を利用した投資法

NISA(少額投資非課税制度)とiDeCo(個人型確定拠出年金)は、税制上の優遇措置を利用して資産運用を行うための制度です。これらの制度を活用することで、税負担を軽減し、効率的に資産を増やすことができます。

NISA

NISAは、年間一定額までの投資に対して、配当金や売却益が非課税となる制度です。NISAには「一般NISA」と「つみたてNISA」の2種類があり、それぞれの特性に応じて選択が可能です。一般NISAは幅広い金融商品に投資でき、年間120万円までの投資額が非課税となります。一方、つみたてNISAは、長期的な資産形成を目的とした制度で、年間40万円までの投資額が非課税となります。どちらのNISAも、投資の初心者から上級者まで利用価値の高い制度です。

iDeCo

iDeCoは、自分で積み立てた資金を老後資金として運用するための制度です。積立金額は全額所得控除の対象となり、運用益も非課税となるため、税制上のメリットが大きいです。iDeCoでは、投資信託や定期預金など様々な運用商品が用意されており、自分のリスク許容度に応じた運用が可能です【2】。ただし、60歳まで引き出せないため、長期的な視点で資産運用を行う必要があります。

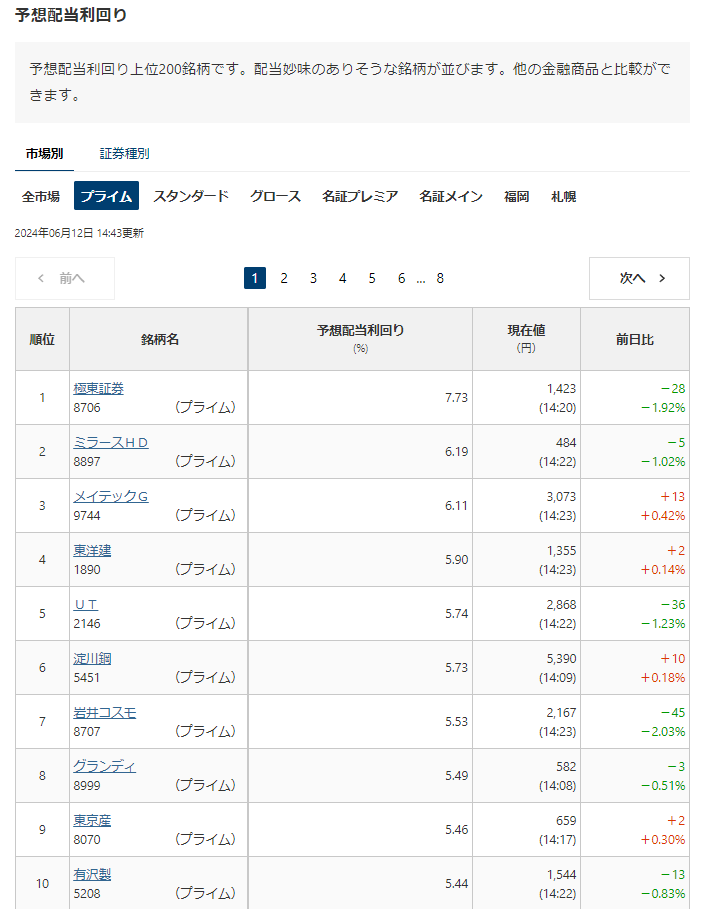

企業に注目: 配当利回りの高い銘柄を狙う

配当利回りの高い銘柄に投資することは、安定した収益を得るための有効な戦略です。配当利回りとは、年間の配当金を株価で割ったものであり、高配当利回りの銘柄は、比較的安定した配当を受け取ることができます。

配当利回りの重要性

配当利回りは、企業の収益力と株主還元の姿勢を示す重要な指標です。高配当利回りの企業は、安定した利益を上げており、株主への還元を重視していることが多いです。そのため、配当利回りの高い銘柄に投資することで、定期的な収益を確保しつつ、長期的な資産形成を図ることができます。

銘柄選びのポイント

高配当利回りの銘柄を選ぶ際には、以下のポイントに注意する必要があります。まず、企業の財務状況を確認し、安定した配当が期待できるかを判断します。特に、過去数年間の配当実績や利益成長率をチェックすることで、配当の安定性を見極めることができます。また、業種や市場環境にも注目し、将来的な成長が期待できる企業を選ぶことが重要です。

配当利回りの高い銘柄の例

日本市場で高配当利回りの銘柄として注目されている企業には、以下のようなものがあります。例えば、NTT(日本電信電話株式会社)は、安定した収益基盤を持ち、配当利回りも高いことで知られています。また、三菱UFJフィナンシャル・グループや住友商事などの大手企業も、高配当利回りを維持しており、投資家に人気があります。これらの企業に投資することで、安定した配当収入を得ながら、資産の成長を期待することができます。

▶参照元 予想配当利回り

住宅ローンや保険: 金融商品を活用した資産運用

住宅ローンや保険といった金融商品も、効果的な資産運用の手段として活用できます。これらの金融商品を上手に利用することで、家計の安定化やリスク管理を図ることが可能です。

住宅ローンの活用

住宅ローンは、マイホームの購入に必要な資金を借り入れるための手段です。住宅ローンを上手に活用することで、将来的な資産形成にも繋がります。まず、低金利のローンを選ぶことが重要です。固定金利や変動金利の選択肢があるため、自分のライフプランに合わせて最適なプランを選びましょう。また、繰り上げ返済を活用することで、総返済額を減らし、利息負担を軽減することができます。

さらに、住宅ローン控除を利用することも重要です。住宅ローン控除とは、一定の条件を満たす住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、年末のローン残高の一定割合が所得税から控除される制度です。この制度を利用することで、税負担を軽減し、資金の効率的な運用が可能となります。

保険の活用

保険は、リスク管理のための重要な金融商品です。生命保険や医療保険に加入することで、予期せぬ事態に備えることができます。特に、家族を持つ場合や将来的な医療費を考慮する場合には、適切な保険に加入することが重要です。さらに、学資保険や年金保険などの積立型保険を活用することで、将来的な資金準備を効率的に行うことができます。

例えば、学資保険は子供の教育資金を計画的に積み立てるための保険であり、将来の学費負担を軽減するために有効です。また、年金保険は老後の生活資金を確保するための保険であり、安定した老後を迎えるために必要な準備を支援します。

保険商品の選び方

保険商品を選ぶ際には、以下のポイントに注意しましょう。まず、自分のライフステージや将来的なリスクを考慮し、必要な保障内容を決定します。次に、保険料と保障内容のバランスを確認し、過不足のない保険に加入することが重要です。また、保険会社の信頼性や契約内容の詳細をしっかりと確認し、適切な商品を選ぶことが大切です。

最後に、保険商品は定期的に見直しを行うことが推奨されます。ライフステージの変化や家計の状況に応じて、保険内容を最適化することで、無駄のないリスク管理が可能となります。これにより、資産運用の一環として保険を効果的に活用することができます。

投資リスクを最小限に抑える方法

投資においてリスクを完全に排除することはできませんが、適切な戦略を採用することでリスクを最小限に抑えることは可能です。本ブログでは、リスク管理のための具体的な方法について解説します。市場の動向を把握し、長期・分散・資産配分を心掛け、投資信託やロボアドバイザーを活用することで、手数料を節約しつつリスクをコントロールすることが重要です。また、過去の投資失敗から学び、注意すべきポイントを抑えることも不可欠です。

市場の動向を把握: 米国・日本・世界経済の影響

投資の成功には、常に市場の動向を把握し、適切な判断を下すことが求められます。米国、日本、そして世界経済の動向が、投資先の企業や産業に大きな影響を与えるため、これらを理解することが重要です。

米国経済の影響

米国は世界最大の経済大国であり、その経済動向は他国に大きな影響を与えます。特に、米国の金利政策や雇用統計、GDP成長率などの経済指標は、グローバルな株式市場に直接的な影響を及ぼします。例えば、FRB(連邦準備制度理事会)が金利を引き上げると、米ドルが強くなり、米国株式市場が上昇する一方で、新興国市場からの資金流出が発生することがあります。これらの経済指標を定期的に確認し、投資戦略を調整することが重要です。

日本経済の影響

日本経済も、特にアジア市場において重要な役割を果たしています。日本の経済指標としては、日銀の金融政策や円相場、企業業績などが重要です。例えば、日銀が金融緩和政策を継続する場合、円安が進行し、輸出企業の業績が向上する可能性があります。このような動向を把握し、日本株投資における戦略を立てることが求められます。

世界経済の影響

グローバルな視点での経済動向も見逃せません。例えば、中国の経済成長率やEUの政策変更、新興国の経済状況などは、世界中の投資家に影響を与えます。特に、貿易戦争や地政学的リスクなどのグローバルなイベントは、瞬時に市場に影響を及ぼすため、これらの情報を常にチェックし、リスク管理を行うことが重要です。

市場の動向を把握することで、リスクを最小限に抑えるための基盤が築けます。これにより、投資のタイミングやポートフォリオの調整を適切に行い、リスクを分散させることが可能となります。

長期・分散・資産配分: 投資リスクのコントロール

投資リスクをコントロールするためには、長期投資、分散投資、そして適切な資産配分が重要です。これらの戦略を採用することで、市場の変動に対する耐性を高め、安定したリターンを得ることができます。

長期投資

長期投資は、短期的な市場の変動に影響されずに資産を成長させるための有効な手段です。株式市場は短期的には変動が激しいものの、長期的には成長傾向にあるため、時間を味方につけることでリスクを軽減できます。例えば、過去数十年間のデータを見ても、長期的に株式市場に投資している人々は、短期的な変動を乗り越えて安定したリターンを得ていることがわかります。

分散投資

分散投資は、異なる資産クラスや地域、業種に分散して投資することで、特定のリスクを低減する方法です。例えば、株式、債券、不動産、コモディティなどに分散して投資することで、どれか一つの資産が不調でも他の資産で補うことができます。さらに、異なる地域や業種に分散することで、特定の国や業種のリスクを避けることができます。

資産配分

資産配分は、自分のリスク許容度や投資目的に応じて、どの資産クラスにどの程度投資するかを決定するプロセスです。例えば、リスクを取りたくない場合は、債券の比率を高めにし、リターンを追求したい場合は、株式の比率を高めに設定します。資産配分を定期的に見直すことで、市場の変動に対応しながらリスクをコントロールすることができます。

長期投資、分散投資、適切な資産配分を組み合わせることで、投資リスクを効果的にコントロールし、安定したリターンを目指すことができます。

投資信託・ロボアドバイザーを活用: 手数料の節約

投資信託やロボアドバイザーは、投資の手間を省きながら、手数料を節約するための有効な手段です。これらのツールを活用することで、初心者でも効率的に資産運用を行うことができます。

投資信託

投資信託は、多くの投資家から集めた資金を一つのファンドとして運用する金融商品です。プロのファンドマネージャーが運用を担当し、分散投資が容易に行えるため、初心者にも適しています。投資信託の手数料は、購入時手数料や信託報酬(運用管理費用)などがかかりますが、複数の銘柄に分散投資することでリスクを低減し、安定したリターンを期待できます。また、低コストのインデックスファンドを選ぶことで、手数料をさらに節約することが可能です。

ロボアドバイザー

ロボアドバイザーは、AIやアルゴリズムを活用して投資アドバイスや運用を自動で行うサービスです。個々の投資家のリスク許容度や目標に応じて、最適なポートフォリオを構築し、自動でリバランスを行うため、手間をかけずに投資を続けることができます。ロボアドバイザーの手数料は比較的低く設定されており、伝統的なファンドマネジメントに比べてコスト効率が高いです。初心者や忙しい投資家にとって、ロボアドバイザーは便利で効果的なツールとなります。

投資信託やロボアドバイザーを活用することで、手数料を節約しながら効率的に資産運用を行うことができます。これにより、時間や労力を節約しつつ、リスクを管理することが可能です。

投資失敗から学ぶ: 注意すべきポイント

投資において成功するためには、過去の失敗から学び、注意すべきポイントを把握することが重要です。これにより、同じ過ちを繰り返さず、より賢明な投資判断ができるようになります。

感情に左右されない

投資において最も重要なのは、感情に左右されないことです。市場の変動に対して感情的になると、冷静な判断ができなくなり、損失を拡大させる原因となります。例えば、株価が急落した際に慌てて売却すると、その後の回復局面で利益を逃すことになります。感情を抑え、事前に決めた投資戦略を守ることが成功への鍵です。

過度なリスクを避ける

過度なリスクを避けることも重要です。高リスク高リターンの投資商品にばかり集中すると、市場の変動に大きく影響され、短期間で大きな損失を被る可能性があります。リスクを分散し、自分のリスク許容度に応じた投資を行うことが大切です。

十分なリサーチを行う

投資対象を選ぶ際には、十分なリサーチを行うことが必要です。企業の財務状況や市場の動向、業界のトレンドなどを把握することで、より正確な判断が可能になります。また、信頼できる情報源を利用し、デマや誤情報に惑わされないようにすることも重要です。

長期的な視点を持つ

短期的な利益を追求しすぎると、リスクが高まり失敗する可能性が高くなります。長期的な視点を持ち、時間をかけて資産を育てる姿勢が求められます。歴史的に見ても、長期保有による利益は安定しており、短期的な変動に一喜一憂しないことが成功の秘訣です。

分散投資を実践する

リスクを低減するためには、分散投資を実践することが重要です。異なる資産クラスや地域、業種に分散することで、一つの投資が失敗しても他の投資でカバーすることができます。これにより、総合的なリスクを管理し、安定したリターンを目指すことができます。

これらのポイントを抑えることで、投資の失敗から学び、リスクを最小限に抑えた投資戦略を実践することが可能となります。

まとめ: 知って得する効果的な資産運用術

資産運用は、将来の財務的な安定と成長を目指すために重要な活動です。株主優待を活用することから始め、基本的な知識を身につけることが第一歩です。投資初心者にとっては、株主優待の魅力を理解し、正しい方法で検索・活用することが大切です。また、市場で注目される優待銘柄を知ることで、効率的な投資を行うことができます。

次に、株式投資、ETF、債券などの多様な投資商品の選び方を学びましょう。これらの商品は、それぞれ異なるリスクとリターンの特性を持っているため、投資目的に合わせて選択することが重要です。また、NISAやiDeCoといったお得な制度を活用することで、税制上のメリットを最大限に享受できます。特に、長期的な視点での投資は、時間を味方に付けることでリスクを分散しやすくなります。

さらに、高配当利回りの銘柄に注目することで、安定した収益を得ることが可能です。住宅ローンや保険を活用した資産運用も忘れてはいけません。これらの金融商品を上手に利用することで、家計の安定化やリスク管理を図ることができます。

市場の動向を常に把握し、米国、日本、そして世界経済の影響を理解することも、リスクを最小限に抑えるためには欠かせません。長期的な視点、分散投資、そして適切な資産配分を心掛けることで、投資リスクを効果的にコントロールすることができます。

最後に、投資信託やロボアドバイザーを活用することで、手数料を節約しながら効率的に資産運用を行うことが可能です。これにより、初心者でもプロのような投資戦略を実践することができます。過去の投資失敗から学び、感情に左右されず、過度なリスクを避け、十分なリサーチを行うことが成功の鍵となります。

以上のポイントを押さえて、効果的な資産運用を実践し、将来の財務的な安定と成長を目指しましょう。