M&A成功の鍵:基本から応用までの経営統合要素

経営統合の意義と目的:M&Aの重要性

経営統合とは、複数の企業が統合することでシナジー効果を生み出し、競争力を強化するプロセスです。M&A(Mergers and Acquisitions)は企業の合併および買収を指し、その主な目的は企業の成長と市場拡大です。これにより、新しい市場への参入、技術力の強化、効率化によるコスト削減などが期待できます。

まず、M&Aの重要性について考えてみましょう。企業が成長を続けるためには、新たな市場や技術の獲得が欠かせません。しかし、自社でこれらを開発するには時間とリソースが必要です。そこで、M&Aが一つの解決策となります。他社の強みを取り入れることで、自社の弱点を補完し、競争力を一気に高めることができるのです。

また、M&Aにはリスクも伴います。例えば、企業文化の違いや統合後の組織運営に関する問題が挙げられます。それでも、多くの企業がM&Aを選ぶ理由は、その潜在的な利益が大きいためです。経営統合の成功は、事前の詳細な計画と綿密なデューデリジェンスによって大きく左右されます。特に、相手企業の財務状況や市場ポジションを正確に把握することが重要です。

M&Aを成功させるためには、明確な戦略と目的を持つことが必要です。具体的な目標設定を行い、どのようなシナジー効果を期待するのかを明確にすることが求められます。その上で、適切なターゲット企業を選定し、交渉を進めることが成功の鍵となります。

さらに、経営統合後の計画も重要です。単に企業を買収するだけではなく、その後の統合プロセスを円滑に進めるための具体的な計画を立てることが必要です。これには、統合チームの編成やコミュニケーションの強化が含まれます。これにより、組織全体が一体となって新たな目標に向かって進むことができるのです。

M&Aの種類とメリット・デメリット

M&Aにはいくつかの主要な種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。主な手法には、株式譲渡、事業譲渡、合併、会社分割などがあります。それぞれの手法について詳しく見ていきましょう。

株式譲渡

株式譲渡は、対象企業の株主から株式を買い取ることで経営権を取得する方法です。この手法のメリットは、比較的簡単に経営権を移転できる点にあります。デメリットとしては、株主全員の同意を得る必要があるため、時間がかかる場合があることです。

事業譲渡

事業譲渡は、特定の事業や資産を売買する方法です。この手法のメリットは、必要な事業だけを選んで譲渡できるため、柔軟性が高い点にあります。デメリットは、譲渡に伴う法的手続きが複雑であることです。

合併

合併は、二つ以上の企業が一つに統合される方法です。これにより、大規模なシナジー効果が期待でき、競争力を一気に高めることができます。ただし、企業文化の違いや組織統合の難しさがデメリットとして挙げられます。

会社分割

会社分割は、企業を複数の新しい法人に分割する方法です。これにより、事業ごとに独立した運営が可能となり、効率化が図れます。しかし、分割に伴うコストや手続きの煩雑さがデメリットです。

以上のように、M&Aの手法にはそれぞれにメリットとデメリットがあり、企業の状況や目的に応じて最適な方法を選択することが重要です。適切な手法を選び、戦略的に進めることで、M&Aの成功率を高めることができます。

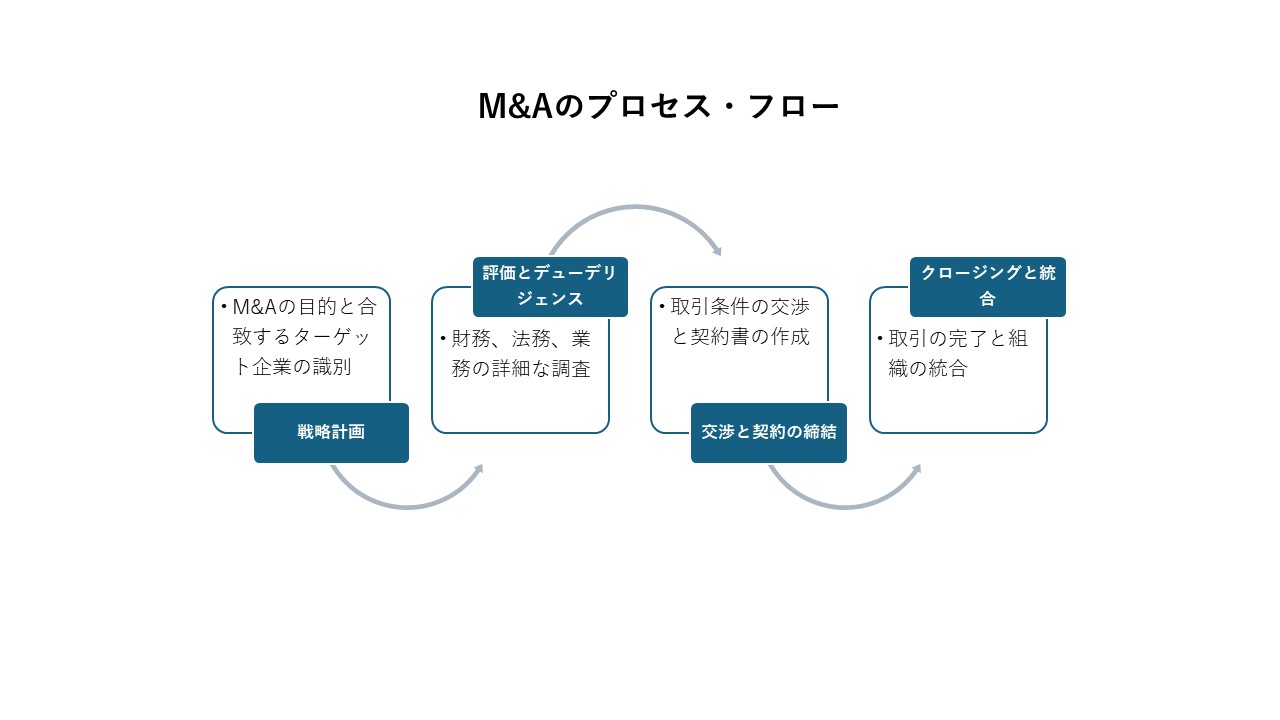

経営統合のプロセス:M&Aの流れとスケジュール

経営統合のプロセスは、計画段階から実行段階まで多岐にわたります。以下に、一般的なM&Aの流れとスケジュールを示します。

計画段階

まず、M&Aの目的と戦略を明確にします。どのようなシナジー効果を期待するのか、目標を設定することが重要です。次に、ターゲット企業の選定を行います。市場調査や競合分析を通じて、適切な企業をリストアップします。この段階での綿密な計画が、その後の成功に大きく影響します。

デューデリジェンス

ターゲット企業が決定したら、詳細なデューデリジェンス(企業調査)を行います。財務状況、法的リスク、事業ポテンシャルなどを評価し、リスクと機会を把握します。このプロセスは、M&Aの成功に欠かせない重要なステップです。デューデリジェンスの結果に基づき、最終的な意思決定を行います。

交渉と契約

次に、ターゲット企業との交渉を行い、取引条件を決定します。契約の内容には、価格、支払条件、統合後の運営方針などが含まれます。交渉がまとまったら、最終契約を締結します。契約書には、詳細な条件や合意事項が明記されます。

統合実行

契約が締結された後、実際の統合プロセスが始まります。統合チームを編成し、組織の再編やシステムの統合を進めます。この段階では、コミュニケーションの円滑化が重要です。従業員や関係者との連携を強化し、統合後のビジョンを共有することで、スムーズな移行を実現します。

モニタリングと評価

統合が完了した後も、継続的なモニタリングと評価が必要です。統合の進捗状況やシナジー効果の実現度を確認し、必要に応じて調整を行います。このプロセスにより、長期的な成功を確保することができます。

経営統合の成功には、各段階での計画と実行が不可欠です。特に、デューデリジェンスと統合後のフォローアップが重要です。これらを徹底することで、M&Aの潜在的な利益を最大化することが可能となります。

M&A成立のための法的規制とポリシー

M&A(Mergers and Acquisitions、合併・買収)は、企業成長戦略や事業承継の手段として重要な役割を果たします。しかし、これらの取引を成功させるためには、法的な規制とポリシーを遵守することが不可欠です。M&Aに関する法的規制は多岐にわたり、各国や地域の法律、業界規制、金融規制などが関与します。以下では、M&Aを成立させるための主要な法的規制とその背景について詳しく解説します。

企業買収で留意すべき法律事項

M&Aにおける法的事項は、多岐にわたります。まず、会社法はM&Aの根幹となる法律であり、株式の譲渡や合併手続きなどの基本的な規定を定めています。M&Aの際には、株式の譲渡承認や名義書き換えなどの手続きを適切に行うことが求められます。

また、金融商品取引法も重要な法律です。特に、上場企業の場合、M&Aに関する情報を適切に開示する義務があります。これには、有価証券報告書の提出やインサイダー取引規制の遵守が含まれます。これに違反すると、罰則が科される可能性があるため、厳重な管理が必要です。

さらに、独占禁止法もM&Aに大きく影響します。特定の市場における競争を著しく制限するようなM&Aは、公正取引委員会によって規制される可能性があります。これにより、市場の独占が防止され、健全な競争環境が維持されます。このため、大規模なM&Aを計画する際には、事前に独占禁止法の審査を受けることが重要です。

環境法も無視できない要素です。M&Aの対象企業が環境に対する影響を持つ事業を営んでいる場合、環境規制に基づいた適切な対応が求められます。これには、環境影響評価の実施や、環境保護に関する法令遵守が含まれます。環境規制を無視すると、後々の訴訟リスクや罰則の対象となる可能性があります。

これらの法的事項を適切に管理するためには、専門家の助言が不可欠です。法務専門家やM&Aコンサルタントの協力を得ることで、リスクを最小限に抑え、スムーズな取引を実現することができます。M&Aの各段階で法的事項を確認し、適切な手続きを行うことで、成功に導くことが可能です。

M&A取引でのポリシーアップデート

M&A取引において、最新の法改正や規制の動向を把握し、適切に対応することが成功の鍵となります。2024年4月には、新たな企業法務に関する法改正が施行されました。この法改正には、フリーランス新法や企業の持続可能性に関する規定が含まれています。これにより、企業は新しい法的枠組みに適応し、持続可能な経営を推進することが求められます。

まず、フリーランス新法について見てみましょう。この法律は、フリーランス労働者の権利保護を目的としています。企業がフリーランスを雇用する際には、契約内容や報酬支払いについて明確な規定が求められます。これに違反すると、法的な問題が発生する可能性があるため、M&Aの際にも注意が必要です。特に、フリーランスを多く抱える企業を買収する場合には、契約内容の見直しや適切な手続きを行うことが重要です。

次に、企業の持続可能性に関する規定です。持続可能な経営を実現するためには、環境、社会、ガバナンス(ESG)要素を考慮した経営が求められます。新しい規定では、企業はESG要素を含む報告書の提出が義務付けられ、これにより透明性と責任が強化されます。M&Aの際には、買収対象企業のESGに関する状況を評価し、適切な対応を行うことが求められます。

また、M&A取引におけるデジタル化の進展も無視できません。近年、デジタルツールやプラットフォームを活用したM&Aが増加しています。これにより、取引の効率化や透明性の向上が図られています。しかし、デジタル化に伴うリスクも存在します。サイバーセキュリティの脅威やデータ漏洩のリスクを管理するためには、最新の技術とポリシーを導入することが必要です。

最後に、国際的な規制への対応も重要です。グローバル企業がM&Aを行う際には、各国の法規制や貿易規制を遵守する必要があります。特に、国際的なデューデリジェンスを実施し、法的リスクを評価することが重要です。これにより、グローバルな視点からの適切な戦略を立案し、成功に導くことができます。

以上のように、M&A取引では最新の法改正や規制の動向を把握し、適切な対応を行うことが不可欠です。専門家の助言を得ながら、最新のポリシーを導入し、リスクを最小限に抑えることで、成功するM&Aを実現することが可能です。

企業価値評価:最適な取引価値を見極める必要性

企業価値評価は、企業の経済的価値を数値化するプロセスであり、M&Aや投資判断において非常に重要です。正確な企業価値の評価は、適正な取引価値を見極め、投資家や経営陣にとって有益な情報を提供します。この評価は、企業の現在の状態だけでなく、将来のキャッシュフローやリスクも考慮した総合的な分析が求められます。

まず、企業価値評価の必要性について考えてみましょう。企業価値評価は、M&Aの際に適正な買収価格を決定するために不可欠です。過剰な評価は買い手にとって不利となり、逆に低すぎる評価は売り手にとって損失となります。したがって、正確で公正な企業価値評価が重要なのです。さらに、企業価値評価は、投資家が投資先を選定する際の重要な指標となり、株主価値を最大化するための経営戦略立案にも役立ちます。

また、企業価値評価は、企業の経営状態を把握し、将来の成長可能性を評価するための基盤を提供します。これにより、経営陣は戦略的意思決定を行う際に必要な情報を得ることができ、企業の持続的な成長を支援します。例えば、新規プロジェクトへの投資判断や資本構成の見直しなど、さまざまな経営判断に役立ちます。

さらに、企業価値評価は、外部からの資金調達や株式公開を計画する際にも重要です。投資家や金融機関は、企業価値を基にリスク評価を行い、融資や投資の可否を判断します。このように、企業価値評価は企業活動のあらゆる側面において重要な役割を果たしているのです。

企業価値評価を適切に行うためには、専門的な知識と経験が必要です。評価方法や前提条件の設定、将来予測の精度などが評価結果に大きな影響を与えるため、専門家の協力を得ることが重要です。特に、経済状況や業界動向の変化に敏感であるため、最新の情報を基に評価を行うことが求められます。

企業価値評価手法の選択:DCF法、株式法など

企業価値評価にはさまざまな手法があり、目的や状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。代表的な評価手法として、DCF法(Discounted Cash Flow法)と株式法(Market Approach)があります。これらの手法について詳しく見ていきましょう。

DCF法

DCF法は、企業が将来生み出すキャッシュフローを割引率で現在価値に変換し、企業価値を算出する方法です。この手法は、企業の将来の収益性を評価する際に有効です。具体的には、予測されるキャッシュフローを割引率(通常は加重平均資本コスト:WACC)で割引き、現在価値を求めます。この方法の利点は、将来のキャッシュフローを基にした評価であり、企業の成長可能性を反映できる点です。

株式法

株式法は、マーケットアプローチとも呼ばれ、市場における類似企業の取引価格や株価を基に企業価値を評価する方法です。具体的には、評価対象企業と同業種、同規模の企業の株価や取引価格を参照し、評価を行います。この方法の利点は、市場の実勢価格を反映した評価ができる点です。ただし、市場の変動や類似企業の選定が評価結果に影響を与えるため、注意が必要です。

その他の手法

他にも、企業の純資産を基にした純資産法や、配当を基にした配当割引モデル(DDM)などがあります。純資産法は、企業の保有資産から負債を差し引いた純資産を基に評価する方法で、資産価値を重視する場合に有効です。一方、DDMは、将来の配当を割引率で割り引いて現在価値を求める方法で、配当を重視する投資家に適しています。

各手法にはそれぞれの特徴と利点があり、評価目的や状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。複数の手法を組み合わせて評価を行うことも一般的であり、これにより、より正確な企業価値を算出することができます。

財務分析と企業価値算出の重要ポイント

企業価値評価において、財務分析は不可欠なプロセスです。財務分析を通じて、企業の経営状況や財務健全性を把握し、評価の精度を高めることができます。ここでは、財務分析の重要ポイントと、それを基にした企業価値算出について解説します。

財務分析の重要ポイント

- 収益性の分析

- 収益性は、企業がどれだけ効率的に利益を生み出しているかを示す指標です。売上高総利益率や売上高経常利益率などの指標を用いて分析します。これにより、企業の収益構造やコスト管理の状況を把握できます。

- 安全性の分析

- 安全性は、企業の財務健全性を評価するための指標です。自己資本比率や流動比率、当座比率などの指標を用いて分析します。これにより、企業がどれだけ安定した財務基盤を持っているかを評価できます。

- 成長性の分析

- 成長性は、企業が将来的にどれだけ成長する可能性があるかを示す指標です。売上高成長率や利益成長率などの指標を用いて分析します。これにより、企業の将来の成長ポテンシャルを評価できます。

企業価値算出の重要ポイント

- 正確なキャッシュフローの予測

- 企業価値評価の基礎となるキャッシュフローの予測は、評価の精度に大きな影響を与えます。過去の実績や市場動向、業界の成長率などを考慮し、現実的な予測を行うことが重要です。

- 適切な割引率の設定

- キャッシュフローを現在価値に割引くための割引率は、企業のリスクプロファイルや資本構成に基づいて設定されます。一般的にはWACCが用いられますが、企業固有のリスクを反映させることが必要です。

- 複数の評価手法の併用

- 企業価値評価の精度を高めるためには、複数の評価手法を併用することが推奨されます。これにより、異なる視点からの評価結果を統合し、総合的な企業価値を算出することができます。

財務分析と企業価値算出は、M&Aや投資判断において非常に重要なプロセスです。正確な評価を行うためには、詳細な財務分析と適切な評価手法の選択が不可欠です。これにより、企業の実態を正確に把握し、適正な取引価値を見極めることが可能となります。

業界独自のM&A事例解説:成功事例と反省点

M&A(Mergers and Acquisitions)は、企業の成長戦略や事業再編の一環として広く行われていますが、業界ごとに成功と失敗の要因は異なります。本ブログでは、IT業界と不動産業界におけるM&Aの具体的な事例を通じて、それぞれの成功事例と反省点について詳しく解説します。

IT業界におけるM&A成功事例

IT業界では、技術革新が激しく、新しい技術や市場の動向に迅速に対応するためのM&Aが盛んに行われています。成功事例の一つとして挙げられるのが、SalesforceのSlack買収です。この買収は、Salesforceが顧客関係管理(CRM)の領域での競争力を強化し、Slackのコミュニケーションツールを活用して統合的なソリューションを提供するための戦略的な動きでした。

Salesforceは、Slackを買収することで、従来のCRM機能に加え、コラボレーション機能を強化しました。これにより、顧客企業がより効率的にコミュニケーションを図り、業務を遂行できる環境を提供することができました。買収後の統合プロセスでは、両社の強みを生かしつつ、従業員の意識統一とシステムの統合をスムーズに進めることが成功の鍵となりました。このような統合プロセスがうまく機能したことで、顧客満足度の向上と市場シェアの拡大に寄与しました。

もう一つの成功事例としては、MicrosoftによるLinkedInの買収があります。Microsoftは、ビジネスSNSであるLinkedInを買収することで、自社のクラウドサービスやオフィスソフトとのシナジー効果を狙いました。この買収により、MicrosoftはLinkedInの豊富なデータベースを活用し、ターゲット広告やビジネスインサイトの提供を強化しました。また、LinkedInのプラットフォームをOffice 365やDynamics 365と連携させることで、企業ユーザーに対する付加価値を高めることに成功しました。

これらの成功事例から学べるポイントとしては、買収対象企業の強みを十分に活かし、統合プロセスを計画的に進めることの重要性が挙げられます。また、買収後のシナジー効果を最大化するためには、技術的な統合だけでなく、組織文化の統合や従業員の意識統一も欠かせません。このような戦略的なアプローチが、M&Aの成功を支える鍵となるのです。

不動産業界でのM&A反省点分析

不動産業界におけるM&Aは、物件取引だけでなく、経営資源や顧客基盤、オペレーションノウハウの統合が伴うため、複雑さを増します。ここでは、いくつかの失敗事例を通じて、M&Aの反省点を分析します。

一つの反省点として挙げられるのが、過度な買収価格設定です。ある不動産企業が、将来的な市場価値の上昇を期待して高額で物件を買収したケースでは、その後の市場動向が期待を裏切り、結果的に多額の損失を被りました。この事例から学べるのは、現実的な市場分析と慎重な評価が不可欠であるということです。将来の市場変動を見越して過大な期待を持つことなく、現実的なデータに基づいて判断することが求められます。

また、統合プロセスにおける組織文化の違いも大きな課題となります。ある企業が異なる文化を持つ他社を買収した際、従業員同士の協力が得られず、内部対立が生じました。この結果、業務効率が低下し、期待されたシナジー効果が得られませんでした。この事例は、買収前に組織文化の違いを十分に理解し、統合後の文化融合戦略を練ることの重要性を示しています。従業員の意識統一を図るためのコミュニケーションや教育プログラムを導入することが、成功への鍵となります。

さらに、法的リスクの見落としも大きな反省点です。ある企業が海外物件を買収する際、現地の法規制を十分に理解せずに進めた結果、買収後に法的トラブルが発生しました。このような問題を回避するためには、事前のデューデリジェンスが欠かせません。現地の法規制やビジネス慣行を十分に調査し、リスクを把握することが重要です。

総じて、不動産業界におけるM&Aの成功には、現実的な市場分析、組織文化の統合戦略、法的リスクの管理が不可欠です。これらの要素を十分に考慮し、計画的に進めることで、M&Aの成功確率を高めることができます。

M&A経営統合後の企業活性化とシナジー効果

M&A(Mergers and Acquisitions)は、企業の成長戦略として広く利用されています。しかし、M&Aが成功するかどうかは、統合後の経営がいかにスムーズに進むかに大きく依存します。ここでは、M&A後の企業活性化とシナジー効果の具体例や成功要因について詳しく解説します。

経営統合後の企業活性化

M&A後の企業活性化は、統合プロセスの成功にかかっています。経営統合がスムーズに進まなければ、シナジー効果を十分に発揮することができず、最悪の場合、企業価値の低下を招くこともあります。そこで重要となるのがPMI(Post-Merger Integration)です。PMIは、M&A後の統合プロセスを最大限に効果的にするための一連の活動を指します。

PMIの重要性

PMIの成功には、以下の要素が不可欠です。

- 統合計画の策定: 統合計画は、両社の組織文化や業務プロセスの違いを考慮し、具体的な目標とスケジュールを設定することが重要です。この計画には、統合後のビジョンや目標を明確にし、それに基づいて各部門の統合戦略を策定することが含まれます。

- コミュニケーションの強化: 統合後の成功には、従業員間の円滑なコミュニケーションが欠かせません。統合に伴う変化について、従業員に対して透明性を持って情報提供を行い、疑問や不安を解消することで、彼らの協力を得ることができます。

- 文化の融合: 企業文化の違いを理解し、それぞれの強みを生かした新しい文化を形成することが重要です。文化の融合を促進するためには、従業員の意識統一を図るためのトレーニングやワークショップの実施が効果的です。

- 経営資源の最適化: 経営資源の最適化には、重複する部門の統合や不要なコストの削減が含まれます。これにより、効率的な組織運営が可能となり、シナジー効果を最大化することができます。

シナジー効果の種類と具体例

M&Aにおけるシナジー効果(相乗効果)とは、統合することによって、個別の企業が単独で達成できる以上の価値を創出することを指します。シナジー効果にはいくつかの種類があり、それぞれの効果を最大化するための具体例があります。

コストシナジー

コストシナジーは、M&Aによってコスト削減が実現される効果です。例えば、二つの企業が合併することで、重複する部門を統合し、人員や設備の効率化を図ることができます。これにより、経費削減や運営コストの低減が可能となります。

収益シナジー

収益シナジーは、新たな収益源を創出する効果です。例えば、製品やサービスのクロスセル(相互販売)によって、既存の顧客基盤に対する販売機会を拡大することができます。さらに、異なる市場にアクセスすることで、新しい顧客層を獲得することも可能です。

技術シナジー

技術シナジーは、技術やノウハウの共有によって生じる効果です。例えば、ある企業が先進的な技術を持つ企業を買収することで、自社の技術力を強化し、競争力を高めることができます。このような技術シナジーは、研究開発の促進や新製品の開発にも寄与します。

組織シナジー

組織シナジーは、組織能力や管理能力の向上によって生じる効果です。例えば、優れた経営陣を持つ企業を買収することで、リーダーシップやマネジメント能力を強化し、組織全体のパフォーマンスを向上させることができます。

これらのシナジー効果を最大化するためには、統合プロセスを慎重に計画し、実行することが不可欠です。各種シナジー効果が期待される分野に焦点を当て、具体的な目標を設定し、定期的に進捗を確認することが成功の鍵となります。

シナジー効果を実現するためのフレームワーク

シナジー効果を実現するためには、適切なフレームワークを使用することが重要です。ここでは、シナジー効果の分析と実現を支援するためのフレームワークを紹介します。

SWOT分析

SWOT分析は、Strengths(強み)、Weaknesses(弱み)、Opportunities(機会)、Threats(脅威)を評価するフレームワークです。この分析を通じて、統合後の企業がどのようなシナジー効果を期待できるかを明確にし、戦略を立てることができます。

バランスト・スコアカード

バランスト・スコアカードは、財務、顧客、内部プロセス、学習と成長の4つの視点から企業のパフォーマンスを評価するフレームワークです。このフレームワークを使用することで、統合後の企業がどの分野でシナジー効果を発揮できるかを把握し、具体的な目標を設定することができます。

KPI(主要業績評価指標)

KPIは、企業の目標達成度を測定するための具体的な指標です。統合後の企業において、シナジー効果を実現するための重要なKPIを設定し、定期的にモニタリングすることで、目標達成に向けた進捗を確認できます。

これらのフレームワークを活用することで、シナジー効果を最大限に引き出し、M&A後の企業活性化を実現することが可能です。統合プロセスを通じて、シナジー効果を効果的に発揮し、企業の成長と発展を促進するためには、継続的な改善とモニタリングが重要です。

まとめ

M&Aの成功は、単に企業を買収することだけではなく、その後の経営統合をどれだけスムーズに進められるかにかかっています。経営統合の重要性を理解し、効果的な統合プロセスを実践することが、M&Aの成功に直結します。特に、シナジー効果を最大化するためには、統合計画の策定、コミュニケーションの強化、文化の融合、経営資源の最適化が不可欠です。

また、M&Aにおける法的規制や企業価値評価の適切な理解も重要です。法的規制を遵守し、正確な企業価値評価を行うことで、リスクを最小限に抑え、適正な取引価値を見極めることができます。DCF法や株式法などの評価手法を駆使し、詳細な財務分析を通じて、企業の経営状況や将来の成長性を評価することが求められます。

さらに、IT業界や不動産業界など、業界ごとの成功事例と反省点を学ぶことで、具体的な戦略を構築しやすくなります。各業界の特徴を踏まえたM&A戦略を立てることで、統合後の企業活性化を促進し、持続的な成長を実現することが可能です。

今後もM&Aを成功させるためには、継続的な改善とモニタリングが不可欠です。常に最新の情報を収集し、適切な戦略を実行することで、企業の成長と発展を支援することができるでしょう。M&Aは企業の成長戦略として非常に有効な手段であり、その成功は経営統合の実践にかかっています。これからの展望として、さらなるシナジー効果の追求と企業価値の向上を目指し、積極的にM&Aを活用していくことが求められます。