法人や経営者にとって、リスク管理は重要な課題です。この記事では、法人・経営者保険の種類と、それらを適切に活用する方法について掘り下げて解説します。保険の専門知識や選択のポイントを理解し、ビジネスにおけるリスクを最小限に抑えるための手法を学びましょう。

法人保険とは?活用方法を詳しく解説

法人保険は、企業がビジネス上のリスクや責任を軽減し、事業継続性を確保するために加入する保険です。これには様々な種類があり、一般的には財産保険、責任保険、労働災害保険などが含まれます。法人保険は企業の規模や業種に応じて選択することが重要であり、適切なプランを選ぶことでリスクを最小限に抑えることが可能です。法人保険の活用方法には、リスクアセスメント、保険プランの比較検討、保険契約の適切な管理などが含まれます。

法人保険に加入するメリット・デメリット

メリット

経営者保護: 経営者に万が一のことがあった際に、借入金の返済資金や事業の運転資金を確保するため 。

事業継続: 売上減少や取引先の倒産等、想定外の事態が発生した際に事業を継続するための資金を確保 。

死亡保障: 経営者に万が一があったとき、死亡保険金を受け取って、取引先からの契約解除や銀行からの融資打ち切りなどによる経営難に対処する 。

福利厚生と節税: 従業員に対する福利厚生の充実と節税対策のため 。

デメリット

キャッシュフローへの影響: 保険料の支払いが資金繰りに影響を及ぼす可能性があります 。

節税対策の限界: 一部では節税効果が期待できますが、その適用条件には注意が必要であり、必ずしも大きな節税にはならない場合があります 。

法人保険加入で備えるリスク

業績の悪化: 経済状況の変動や市場の変化により業績が悪化するリスクへの対策として保険が利用されます。

急な高額出費: 不測の事態や災害、事故による急な出費に対応するための財務状況の安定化。

人材流出: 優秀な人材の流出や採用の難しさに直面した際、経済的支援を提供し安定した人材確保を助けます。

経営者のリスク: 経営者に何らかの事態が生じた場合(病気、死亡など)、借入金の返済や事業の運転資金を確保。

事業継続: 取引先の倒産や売上減少など、事業が直面する様々な外部リスクに対応し、事業を持続可能にします。

これらのリスク対策を通じて、法人保険は企業の安定と持続的な成長を支援します。

法人保険に加入する際の注意点

保障内容と保険金額の見直し: 保障内容や保険金額については、定期的に見直しを行うことが重要です。事業の規模や状況が変わると、必要な保障も変わる可能性があります。

資金繰りの管理: 保険料の支払いが企業のキャッシュフローに与える影響を慎重に考慮する必要があります。

解約条件の理解: 解約時の条件や解約返戻金については、加入前に十分に理解しておくべきです。

法人税の課税対象: 保険金や解約返戻金を受け取る際は、これが法人税の課税対象となることを留意する必要があります。

事業の特性を考慮: 法人保険は、事業の特性や将来の展望に基づいて選ぶべきです。考えなしに加入すると、必要以上の費用がかかることもあります。

これらの注意点を踏まえ、適切な法人保険を選択することが、事業の安定と発展に貢献します。

企業のタイプ別法人保険の活用法

中小企業

事業リスク対策: 中小企業やオーナー企業は、取引先との人脈に依存することが多いため、経営者が不在になるリスクに備え、生命保険に加入します。

福利厚生の向上: 従業員の福利厚生を充実させるため、健康保険や障害保険を提供し、従業員のロイヤルティを高めることができます。

大企業

退職金対策: 大企業では、従業員の退職金準備のために法人保険を利用し、将来の支出を計画的に管理します。

事業承継計画: 事業承継のスムーズな移行を保証するために、経営者保険を利用して資金を準備し、不測の事態に備えます。

スタートアップ

リスクマネジメント: 新規事業や技術開発に伴うリスクをカバーするため、特定の損害保険や責任保険に加入し、事業の持続可能性を保ちます。

資金調達支援: 投資家や金融機関からの信頼を得るために、保険を活用して企業の財務安定性をアピールすることがあります。

法人保険の経理処理方法

法人保険の経理処理は、正確な記録と適切な支払いが重要です。契約の更新や保険金の請求、支払いのスケジュール管理などが含まれます。また、保険プランの変更や新たなリスクに対応するために、経理部門と保険担当者の緊密な連携が不可欠です。

保険料の会計処理

定期保険料: 法人が支払う定期保険料は、期間の経過に応じて損金に算入されます。この処理により、課税所得が圧縮される効果があります。

貯蓄性保険料(保険積立金): 生命保険や損害保険の保険料のうち、満期返戻金などの貯蓄性がある部分は「保険積立金」として資産の部に計上されます。

税務上の特例

解約返戻金や死亡保険金の課税繰延べ: 特定の条件下で、生命保険の解約返戻金や死亡保険金に関わる税金の課税を繰り延べることが可能です。これにより、即時の税負担が軽減されます。

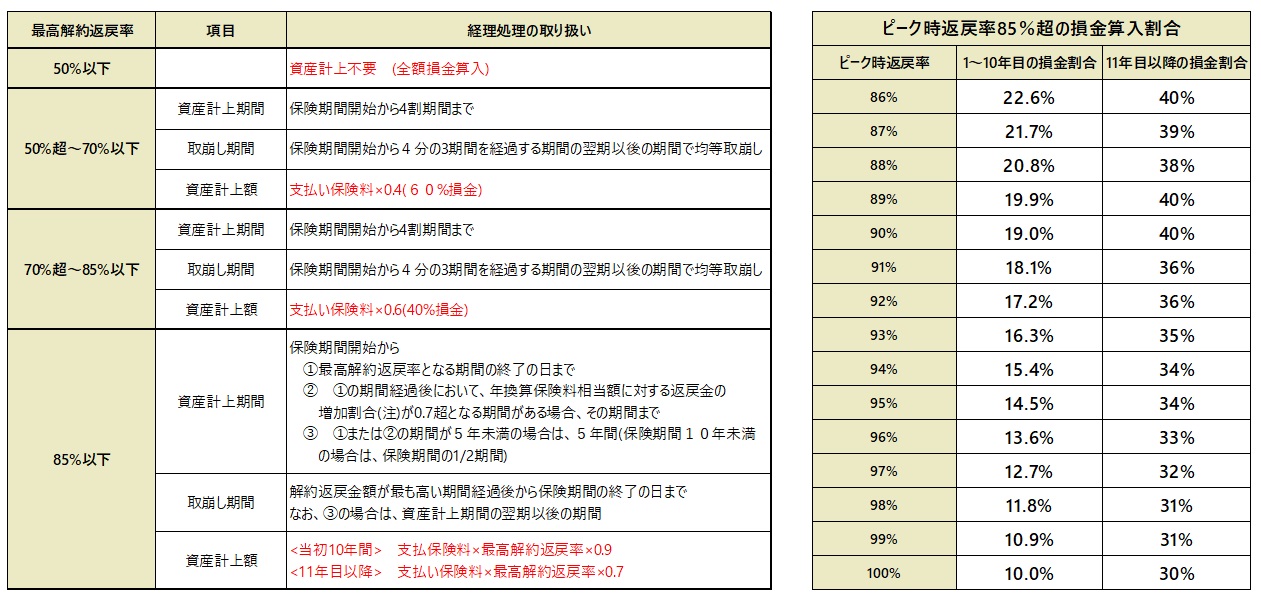

新税制下の損金計上ルール

2019年7月8日以降の保険商品: 法人向け定期保険で新規加入した商品は、改定された損金計上ルールが適用され、具体的な計算方法が異なります。

▶参照元 税制改正の経緯

法人保険の節税効果は見込めるのか

課税繰り延べの概念: 法人保険を利用した課税の繰り延べは、保険料を損金として計上し、当期の課税所得を減少させることにより、短期的には税金の支払いが減少します。しかし、これはあくまで税金の支払いを将来に移す手法であり、結果的に支払う税金の総額に変わりはありません。

2019年の税制改正の影響:以前は、法人が支払う生命保険料を全額経費として計上することが可能であり、これによって課税所得を減少させることができました。しかし、税制改正によって、全損型定期保険などの保険料を全額損金として計上できた仕組みが見直されました。

改正後の損金算入ルール:改正では、保険料の損金算入が制限され、損金となる金額の計算方法が変更されました。特に、法人が契約者となる定期保険や医療保険について、損金算入の対象となる保険料の部分が明確に規定されました。

事業承継対策と保険活用のポイント

事業承継は企業の存続にとって重要な要素ですが、そのプロセスには多くのリスクが伴います。ここでは、事業承継対策における保険活用のポイントについて考えてみましょう。

保険は事業承継計画の中核を成す一つの要素であり、次世代へのスムーズな資産移転やリスク管理を支援します。企業は以下のポイントを考慮することが重要です。

資金準備: 生命保険は事業承継時に発生する大きな資金需要に対応するために用いられます。例えば、後継者が遺産税や贈与税の納税資金として保険金を利用することができます。

自社株価の管理: 生命保険を利用して経営者が死去した際に生じる自社株の評価額下落を防ぎます。これにより、株式の価値が急激に下落することを避けることが可能です。

事業資金の確保: 経営者が急逝した際に、保険金を事業資金や自社株の買取資金に充てることで、会社の運営を安定させることができます【2】。

税負担の軽減: 事業承継に伴う税負担を軽減するために、生命保険金を納税資金として利用することができます。これにより、現金流の問題を解決しやすくなります。

注意点: 保険活用の計画は、事前に将来のキャッシュフローを詳細に予測しておく必要があります。また、保険金の支払い条件や解約条件などを熟知しておくことが重要です。

事業承継対策に保険を活用するメリットとデメリット

事業承継計画に保険を組み込むことには、さまざまなメリットとデメリットがあります。ここでは、事業承継対策に保険を活用する際のメリットとデメリットについて詳しく説明します。

メリット

リスクの軽減: 保険は、急死や疾病などの予期せぬ事態に備えてリスクを軽減するための財務的な安全網を提供します。

資産の保全: 適切な保険ポリシーを選択することで、資産の保全や資金調達を効果的に行うことができます。

後継者への財政的サポート: 後継者に十分な遺産を残すことができ、事業の引き継ぎを円滑に行うことができます。

デメリット

費用: 保険料の支払いが財政的負担となる場合があります。

契約条件: 保険契約の条件や制限により、事業の状況やニーズに合わない場合があります。

保険金の支払い: 保険金の支払いに関する手続きや時間がかかる場合があり、事業の継続性に影響を与える可能性があります。

事業承継対策として保険契約するときの注意点

事業承継計画に保険を組み込む際には、以下の注意点を考慮することが重要です。

リスクの評価: 事業のリスクを評価し、適切な保険カバレッジを選択することが重要です。

保険プランの検討: 保険プランの内容や条件を詳しく検討し、事業のニーズに合ったプランを選択することが重要です。

専門家の助言: 保険の専門家やファイナンシャルプランナーの助言を求めることで、最適な保険プランを選択することができます。

保険契約の更新: 定期的に保険契約を見直し、事業の状況やニーズに合わせて更新することが重要です。

これらの注意点を考慮することで、事業承継計画における保険活用の効果を最大限に引き出すことができます。

経営者保険の選び方とランキング紹介

経営者保険は、企業の経営者や重要な役職者が病気やケガによって収入を失ったり、企業に損害を被った場合に備えるための重要な保険です。以下では、経営者保険の選び方とランキングを紹介します。

経営者保険の選び方のポイント

保障内容の確認: 経営者保険の中には様々な保障内容があります。自身や企業のニーズに合った適切な保障内容を選ぶことが重要です。

保険料の比較: 複数の保険会社の保険料を比較し、適切な保険料で適切な保障を得ることが必要です。

補償範囲の確認: 経営者保険の補償範囲や条件をよく確認し、自身や企業の状況に適した保険商品を選ぶことが大切です。

経営者保険の種類とおすすめ商品

個人賠償責任保険: 個人賠償責任保険は、経営者や役員の過失による損害賠償責任を補償する保険です。おすすめ商品としてはXX社の「Aプラン」が挙げられます。

経営者報酬保険: 経営者報酬保険は、経営者が病気やケガで働けなくなった場合に給与を支払う保険です。おすすめ商品としてはYY社の「Bプラン」が評価されています。

経営者保険のランキングと選び方

保険金額と条件: 経営者保険のランキングは、保険金額や条件などに基づいて決定されます。保険金額や条件が自身や企業のニーズに合ったものであるかを確認することが重要です。

会社の信頼性と評判: 保険会社の信頼性や評判も重要な要素です。信頼できる会社から保険を選ぶことが安心です。

保険料とコスト: 保険料とコストも重要な要素です。適切な保障を得るために、保険料とコストをバランスよく考慮することが大切です。

以上のポイントを考慮して、経営者保険を選ぶ際には慎重に検討することが重要です。

国税庁や金融庁による規制が強くなる可能性がある

近年、金融庁と国税庁は生命保険を利用した節税対策に対する規制を強化しています。特に「節税を主たる目的として販売される保険商品」に注目が集まっており、以下の理由から規制が強化される可能性が高まっています:

節税商品の監視強化: 金融庁は商品審査段階とモニタリング段階で国税庁と連携し、節税を目的とした保険商品の監視を強化しています。これは節税目的の利用が過剰と見なされているためです。

規制の具体例: 生命保険各社が提供する節税目的の保険プラン、特に法人が契約者となる形式が対象になっています。これらの保険は、役員や経営者が被保険者となり、法人税の軽減を図るものです。

行政処分の事例: 金融庁はマニュライフ生命保険など、節税保険を提供する保険会社に対して行政処分を下しました。これは節税対策が行き過ぎていると判断されたためです。

▶参照元 節税保険、行政処分へ

このような規制強化は、保険商品を利用した過度な税避け行為を抑制し、公平な税制を維持するための措置として位置づけられています。保険を節税目的で検討する場合は、最新の規制情報を確認し、法令を遵守することが重要です。

まとめ: 法人保険や経営者保険を上手に活用しよう

法人保険や経営者保険は、企業の安定的な成長や事業の継続性を確保するために重要な役割を果たします。以下のポイントを押さえ、適切な保険の選択と活用を行いましょう。

法人保険の活用方法: 法人保険には様々な種類がありますが、企業のニーズやリスクに合わせて適切な保険を選択しましょう。事業内容や規模、地域などを考慮して、最適な保険プランを構築します。

事業承継対策と保険の関係: 事業承継計画においても、保険は重要な要素の一つです。事業の円滑な承継や相続税対策など、保険を活用することでリスクを軽減し、経営継続性を確保します。

経営者保険の選び方: 経営者保険を選ぶ際には、保険の内容や特約、保険会社の信頼性などを検討します。経営者個々のニーズやライフプランに合わせて、最適な経営者保険を選択します。

これらのポイントを踏まえ、法人保険や経営者保険の選択と活用を行うことで、企業のリスクマネジメントと安定的な成長を実現しましょう。