ラジオニッポン放送・ライブドア買収騒動の全貌

驚くべき背景:フジテレビとニッポン放送の経営関係

2005年、ライブドアによるニッポン放送の敵対的買収は、日本のメディア業界と株式市場に大きな衝撃を与えました。この買収劇の背景には、フジテレビとニッポン放送の複雑な経営関係が存在しています。

フジテレビとニッポン放送は、共にフジサンケイグループに属しており、フジテレビはニッポン放送の主要な株主でした。しかし、フジテレビの経営権を確保するためには、ニッポン放送の支配が重要でした。ニッポン放送は、フジテレビの株式を多数保有しており、その経営権がフジテレビの支配権に直結していたのです。このような背景から、フジテレビはニッポン放送の経営を強化し、支配を維持する必要がありました。

しかし、ライブドアの堀江貴文は、この親会社と子会社の関係に目を付け、ニッポン放送の株式を大量に取得することで、フジテレビの経営権を奪おうとしました。ライブドアの狙いは、フジテレビを通じてメディア業界に大きな影響力を持つことでした。これにより、フジテレビとニッポン放送の経営関係が、一気に注目されることとなったのです。

ニッポン放送の社員たちは、フジサンケイグループに留まり、ライブドアの経営参画に反対する声明を発表しました。この反対声明は、ライブドアの買収に対する強い抵抗の一端を示しています。しかし、ライブドアはこれに屈することなく、買収を強行しました。この一連の出来事は、フジテレビとニッポン放送の経営関係に大きな影響を与えました。

ライブドアの買収劇は、フジテレビとニッポン放送の関係を再定義するものであり、メディア業界全体に対する波及効果も大きかったのです。この買収劇を通じて、フジテレビとニッポン放送の経営戦略や、メディア企業の支配構造に対する理解が深まりました。また、敵対的買収という手法が、日本の企業文化や株式市場にどのように受け入れられるかという点でも、大きな議論を呼びました。

時間外取引を利用したライブドアの敵対的買収開始

ライブドアのニッポン放送に対する敵対的買収は、東京証券取引所の時間外取引を利用して行われました。これにより、ライブドアはニッポン放送の株式を大量に取得し、経営権を手中に収めようとしました。この買収劇の手法とその影響について詳しく見ていきましょう。

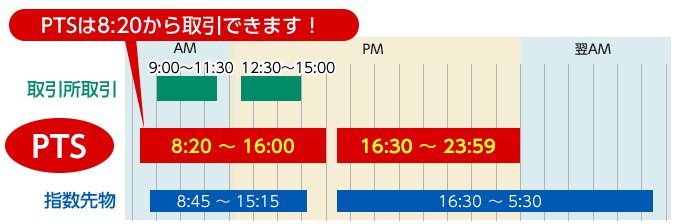

時間外取引とは、通常の取引時間外に行われる株式の売買のことを指します。ライブドアは、この時間外取引を利用してニッポン放送の株式を急速に買い集めました。具体的には、2005年2月8日の午前8時、ライブドアは700億円を投じてニッポン放送株の29.5%を取得しました。この取引は、東京証券取引所の電子システムToSTNeT-1を通じて行われました。

ライブドアの買収戦略は、急速かつ効果的にニッポン放送の支配権を確保するために設計されていました。時間外取引を利用することで、競合他社やニッポン放送自体の反応を最小限に抑えることができました。この手法により、ライブドアは一気にニッポン放送の経営権を握ることができたのです。

この買収劇は、日本の株式市場における時間外取引の利用に関する議論を呼び起こしました。ライブドアの手法は合法でありながらも、その急速な買収プロセスに対する懸念が広がりました。特に、企業の支配権をめぐる競争が激化する中で、このような手法がどのように利用されるべきかという点が問われました。

さらに、この買収劇は、日本のメディア業界における企業買収の在り方にも一石を投じました。ライブドアの買収戦略は、従来の経営戦略や企業文化に対する挑戦であり、メディア企業の経営者たちに新たな視点を提供しました。この事件を通じて、企業買収の手法やその影響についての理解が深まりました。

ライブドアの敵対的買収は、ニッポン放送だけでなく、日本の株式市場全体に対する影響も大きかったのです。この買収劇をきっかけに、時間外取引の利用や企業買収に関する法規制の見直しが進められることとなりました。ライブドアの買収劇は、日本の株式市場に新たな課題と機会をもたらしました。

キーパーソン:ホリエモンとライブドアの野望

ライブドアのニッポン放送買収劇において、最も注目を集めたのはライブドアの創業者でありCEOである堀江貴文、通称「ホリエモン」でした。彼の大胆な発言や行動は、日本のメディアや株式市場に大きな波紋を広げました。

堀江貴文は、東京大学在学中にライブドアを創業し、インターネットバブルの波に乗って急成長を遂げました。彼は新しいビジネスモデルや技術を駆使し、既存の企業とは一線を画す経営スタイルを採用しました。そのため、多くの若者や新興企業家から支持を受ける一方で、伝統的な企業文化に対しては挑戦的な姿勢を見せることが多かったのです。

ホリエモンのニッポン放送買収劇における目的は、単にニッポン放送の経営権を握ることだけではありませんでした。彼の真の狙いは、フジテレビの支配権を通じてメディア業界に大きな影響力を持つことでした。ニッポン放送の株式を大量に取得することで、フジテレビの経営に介入し、さらに大きなビジネスチャンスをつかもうとしました。

堀江氏の戦略は、急速かつ大胆なものでした。彼は時間外取引を利用し、他社や市場の反応を最小限に抑えることで、ニッポン放送の株式を一気に取得しました。この手法により、堀江氏は短期間でニッポン放送の経営権を握ることに成功しました。しかし、この買収劇は、日本の企業文化や株式市場に大きな議論を巻き起こすこととなりました。堀江氏の行動は、日本の企業買収に対する新しいアプローチを示すものであり、多くの経営者や投資家に影響を与えました。彼の大胆な戦略は、企業買収の在り方やその手法についての再考を促しました。また、彼の発言や行動は、メディアや一般市民の関心を引き、彼自身の存在感を一層強める結果となりました。

ライブドアのニッポン放送買収劇は、ホリエモンの野望とその影響力を如実に示すものでした。この買収劇を通じて、堀江貴文という人物の存在が日本の企業文化や株式市場にどれだけの影響を与えたかが明らかになりました。彼の行動は、今後の企業買収や経営戦略に対する新たな視点を提供し、多くの経営者や投資家にとっての指針となったのです。

問題点:敵対的買収が浮き彫りにした日本の株式市場

ライブドアによるニッポン放送の敵対的買収は、日本の株式市場におけるいくつかの重要な問題点を浮き彫りにしました。この買収劇は、企業買収の手法やその影響についての議論を呼び起こし、日本の株式市場の在り方を再考するきっかけとなりました。

まず、時間外取引の利用に関する問題が挙げられます。ライブドアは、東京証券取引所の時間外取引を利用してニッポン放送の株式を大量に取得しました。この手法は合法でありながらも、その急速な買収プロセスに対する懸念が広がりました。企業の支配権をめぐる競争が激化する中で、時間外取引の利用方法やその規制についての再考が求められました。

次に、敵対的買収自体が日本の企業文化に与える影響についての問題があります。日本の企業文化では、敵対的買収はあまり一般的ではなく、むしろ友好的な買収が主流とされています。しかし、ライブドアの買収劇は、この前提を大きく覆すものでした。敵対的買収が増えることで、企業間の競争が激化し、経営者たちにとっては新たなリスクが生まれることとなりました。

また、メディア業界における企業買収の影響も見逃せません。ライブドアの買収劇は、フジテレビとニッポン放送の経営関係に大きな変化をもたらしました。メディア企業の支配構造や経営戦略に対する再考が求められ、今後のメディア業界における企業買収の在り方にも大きな影響を与えることとなりました。

さらに、法律や規制の面でも問題が浮き彫りになりました。ライブドアの買収手法は合法でありながらも、その急速なプロセスや手法に対する規制が不十分であることが明らかになりました。この事件を契機に、企業買収に関する法規制の見直しが進められることとなりました。

ライブドアの敵対的買収劇は、日本の株式市場における重要な問題点を浮き彫りにし、今後の企業買収や株式市場の在り方に対する新たな視点を提供しました。この事件を通じて、日本の企業文化や株式市場における課題が明確になり、今後の改善が求められることとなりました。ライブドアの買収劇は、日本の株式市場に対する新たな課題と機会をもたらし、企業買収の手法やその影響についての理解が深まりました。

企業防衛戦略と資本主義の構造

企業防衛戦略は、資本主義の構造と深く関わっています。資本主義社会では、企業は利益の最大化を目指して競争し、成長を追求します。しかし、企業が成長する過程で敵対的買収というリスクに直面することがあります。敵対的買収は、企業が外部の企業や個人によって意図せずに買収されることを意味し、企業の独立性や戦略を脅かす可能性があります。

資本主義の構造上、企業は常に競争環境にさらされており、その競争の中で生き残るためには、企業防衛戦略が不可欠です。防衛戦略には様々な方法がありますが、その中でも最も一般的なのは「ポイズンピル」と呼ばれる株主権利計画や「ホワイトナイト」として知られる友好的な第三者への支援要請などがあります。これらの戦略は、企業が敵対的買収から身を守り、独立性を維持するための重要な手段となっています。

また、企業防衛戦略は、企業の経営陣が株主の利益を守るためにどのように行動するかを示すものであり、コーポレート・ガバナンスとも密接に関連しています。企業防衛戦略を適切に実行することで、企業は短期的な利益追求に陥らず、長期的な成長と持続可能な発展を目指すことができます。これにより、企業は株主だけでなく、従業員や顧客、地域社会などのステークホルダー全体の利益を考慮した経営が可能となります。

資本主義の構造において、企業防衛戦略は重要な役割を果たしており、企業が健全な競争環境で成長するための不可欠な要素です。敵対的買収に対する防衛策を強化することで、企業は外部からの脅威に対抗し、独自の戦略を実行するための自由を確保することができます。これにより、企業はより持続可能で安定した成長を遂げることができるのです。

コーポレート・ガバナンスと企業買収の関係性

コーポレート・ガバナンスとは、企業の経営を監督し、株主やその他のステークホルダーの利益を守るための制度や仕組みを指します。このガバナンスの枠組みは、企業買収、特に敵対的買収において重要な役割を果たします。企業買収が行われる際、ガバナンスの仕組みがどのように機能するかによって、買収の成否やその後の企業経営に大きな影響を与えることがあります。

企業買収は、企業の成長戦略の一環として行われることが多いですが、敵対的買収の場合は、企業の経営陣や既存の株主の意向に反して実行されることがあります。このような場合、コーポレート・ガバナンスの仕組みが重要な役割を果たします。例えば、企業の取締役会は、株主の利益を守るために買収提案を慎重に検討し、その提案が企業の長期的な価値を最大化するものであるかどうかを判断する責任があります。

ガバナンスの強化は、企業が敵対的買収から防衛するための重要な手段です。取締役会の独立性や透明性を高めることで、企業はより公正で客観的な判断を下すことができ、買収提案が株主全体の利益に合致するものであるかどうかを評価することができます。また、経営陣のインセンティブ構造を適切に設計することで、経営陣が株主の利益を最優先に考えるようにすることも重要です。

さらに、コーポレート・ガバナンスは企業のレピュテーションにも影響を与えます。良好なガバナンスを実践している企業は、投資家からの信頼を得やすく、株価の安定や資金調達の面でも有利になります。逆に、ガバナンスが不十分な企業は、敵対的買収のターゲットとなりやすく、経営の不安定化を招くリスクがあります。

企業買収におけるコーポレート・ガバナンスの役割は、単に防衛策としての機能だけでなく、企業の持続可能な成長を支える基盤としても重要です。企業が健全なガバナンスを実践することで、株主やその他のステークホルダーの信頼を得ながら、長期的な価値創造を実現することができます。これにより、企業は競争環境においても安定した成長を続けることが可能となります。

企業価値最大化:敵対的買収への究極の防衛策

敵対的買収に対する最も効果的な防衛策は、企業価値の最大化です。企業がその価値を最大化することで、敵対的買収者にとって魅力的なターゲットとなるリスクを低減することができます。企業価値の最大化は、企業の長期的な成長と持続可能性を追求するための重要な戦略です。

企業価値を最大化するためには、いくつかの重要な要素があります。まず、経営戦略の明確化と実行です。企業は市場の変化に対応しつつ、持続可能な成長を目指すための戦略を策定し、その戦略を効果的に実行する必要があります。これには、新規事業の開拓や既存事業の強化、効率的な資本配分などが含まれます。

次に、コーポレート・ガバナンスの強化が挙げられます。ガバナンスが強化されることで、経営陣の意思決定が透明性を持ち、株主やその他のステークホルダーの利益が守られます。これにより、企業は長期的な視点で経営を行うことができ、企業価値の最大化につながります。

また、企業の財務健全性を保つことも重要です。強固な財務基盤を持つ企業は、外部からの攻撃に対しても耐性があります。適切な資本構造を維持し、過度な借入を避けることで、企業は安定した成長を続けることができます。さらに、企業のブランド価値や顧客基盤の強化も、企業価値の最大化に寄与します。ブランド価値が高く、顧客からの信頼を得ている企業は、競争優位性を持ち、持続的な成長を実現することができます。

最後に、従業員のエンゲージメントと企業文化の醸成も重要な要素です。従業員が企業のビジョンやミッションに共感し、高いモチベーションを持って働くことができる環境を整えることで、企業はその競争力を高めることができます。これにより、企業は市場の変化に柔軟に対応し、持続可能な成長を遂げることができるのです。

企業価値の最大化は、敵対的買収に対する究極の防衛策であり、企業の長期的な成長を支える基盤となります。企業がその価値を最大化することで、外部からの脅威に対しても強固な防衛策を講じることができ、持続可能な成長を実現することが可能です。このため、企業は日々の経営において、企業価値の最大化を常に念頭に置きながら戦略を練ることが重要です。

制度対策:敵対的買収規制の時期尚早との意見

敵対的買収に対する規制の導入は、多くの議論を呼んでいます。特に、日本においては、敵対的買収が企業文化や市場に与える影響について、様々な見解が存在します。一部の専門家や経営者は、規制の導入が時期尚早であると考えており、その理由を以下のように説明しています。

まず、敵対的買収は市場の活性化や企業の効率化を促進する側面があります。敵対的買収が行われることで、企業の経営陣は株主の利益を最大化するための圧力を受け、経営の効率化や戦略の見直しが進む可能性があります。これにより、市場全体の競争力が高まり、経済の活性化が期待できるという意見があります。

また、敵対的買収に対する規制が強化されると、企業の経営陣が過度に保守的になるリスクがあります。規制が強化されることで、経営陣は外部からの圧力を受けにくくなり、株主の利益よりも自己の保身を優先する可能性があります。これにより、企業の成長が停滞し、市場全体のダイナミズムが失われる恐れがあると指摘されています。

さらに、敵対的買収に対する規制の導入は、企業のグローバルな競争力にも影響を与える可能性があります。日本企業がグローバル市場で競争力を持つためには、柔軟かつ迅速な経営判断が求められます。過度な規制は、このような柔軟性を損なう恐れがあり、企業の競争力を削ぐ結果となる可能性があります。

しかし一方で、敵対的買収に対する適切な規制は、企業の持続可能な成長を支えるために必要であるという意見もあります。特に、中小企業や特定の産業においては、過度な敵対的買収が企業の経営基盤を揺るがすリスクがあり、適切な保護策が求められます。このため、規制の導入は慎重に検討されるべきであり、企業の特性や市場の状況に応じた柔軟なアプローチが必要とされています。

総じて、敵対的買収規制の導入に関する議論は、企業の競争力と市場の活性化を両立させるためのバランスが重要です。規制が過度に強化されると、市場のダイナミズムが失われるリスクがありますが、適切な保護策が講じられない場合、企業の持続可能な成長が阻害される恐れもあります。このため、政策立案者や経営者は、これらの課題を慎重に検討しながら、敵対的買収に対する適切なアプローチを模索する必要があります。

フジサンケイグループとニッポン放送の今後

フジサンケイグループは、長年にわたり日本のメディア業界をリードしてきた存在です。特に、フジテレビとニッポン放送はその中心的な役割を果たしてきました。しかし、近年のデジタル化の進展や市場環境の変化により、グループ全体としての戦略再考が求められています。ニッポン放送とフジテレビの連携強化や新たなビジネスモデルの構築が、今後の成長と持続可能性を左右する重要な要素となるでしょう。

2005年のライブドアによる敵対的買収劇は、フジサンケイグループにとって大きな転機となりました。この事件を契機に、グループ内での結束と防衛策の重要性が再認識され、ニッポン放送の役割が再評価されました。ニッポン放送の社員たちは、ライブドアの経営参画に強く反対し、フジサンケイグループに留まる意志を表明しました。このような内部の結束は、グループ全体の安定と成長に寄与しました。

今後、フジサンケイグループはデジタル化や多様化するメディア環境に適応するため、新たな戦略を展開する必要があります。特に、デジタルコンテンツの拡充やインタラクティブなプラットフォームの開発が求められています。これにより、視聴者のニーズに応えるだけでなく、新たな収益源を確保することができるでしょう。ニッポン放送とフジテレビの強力な連携は、この新しいメディア環境での競争力を高めるための重要な要素です。

さらに、グループ全体としての統合的なマーケティング戦略やデータ活用の強化も重要です。これにより、視聴者の嗜好をより的確に把握し、効果的な広告展開が可能となります。フジサンケイグループは、メディアの枠を超えた総合的なエンターテインメント企業としての進化を遂げることが求められています。

グループ再編:ニッポン放送とフジテレビの将来展望

フジテレビとニッポン放送の関係は、単なる親子会社関係を超えて、戦略的パートナーシップとしての重要性を増しています。今後のグループ再編において、両社の強みを活かしたシナジー効果の最大化が求められます。特に、コンテンツ制作やデジタル配信における協力体制の強化が、競争力を高める鍵となるでしょう。

ニッポン放送は、ラジオ放送を中心とした強力なコンテンツ制作能力を持っています。一方で、フジテレビはテレビ放送における豊富な経験と高いブランド力を誇ります。この両者のリソースを効果的に融合させることで、視聴者に対してより魅力的なコンテンツを提供することが可能となります。特に、デジタルプラットフォームを活用したクロスメディア展開が、今後の成長戦略の一環として重要視されるでしょう。

また、デジタル化の進展に伴い、データ活用の重要性も高まっています。フジサンケイグループ全体で収集される視聴者データやマーケティングデータを統合的に分析し、広告効果の最大化やコンテンツ制作の改善に役立てることができます。このようなデータドリブンなアプローチは、競争の激しいメディア業界において、他社との差別化を図るための強力な武器となります。

さらに、両社の協力により、新規事業の創出も期待されます。例えば、eスポーツやデジタルイベントの開催、オンライン教育コンテンツの提供など、多岐にわたる分野でのビジネス展開が考えられます。これにより、新たな収益源を確保し、グループ全体の成長を促進することが可能となります。

今後のフジサンケイグループの成長には、フジテレビとニッポン放送の緊密な協力が欠かせません。両社が持つリソースを最大限に活用し、デジタル時代にふさわしい新たなビジネスモデルを構築することで、持続可能な成長を実現することが求められます。このためには、柔軟かつ革新的なアプローチが必要であり、グループ全体での連携がますます重要となるでしょう。

デジタル化時代の放送業界へのインパクト

デジタル化の進展は、放送業界に大きな変革をもたらしています。特に、インターネットの普及とストリーミングサービスの台頭により、視聴者のメディア消費行動が大きく変わりました。従来のテレビ放送に依存していた放送局は、デジタルプラットフォームへの対応が急務となっています。

デジタル化の影響は、まず視聴者の視聴習慣に顕著に現れています。視聴者は、自分の好きな時間に好きなコンテンツを視聴できるオンデマンドサービスを利用するようになりました。これにより、従来のリアルタイム放送の重要性が低下し、放送局は新たな収益モデルの構築を迫られています。

さらに、デジタル化はコンテンツ制作のプロセスにも変革をもたらしています。高品質なデジタルコンテンツを効率的に制作するためには、新たな技術やツールの導入が不可欠です。例えば、AIを活用したコンテンツ制作やデータ分析による視聴者嗜好の把握が進んでいます。これにより、視聴者のニーズにより適したコンテンツを提供することが可能となり、競争力を高めることができます。

また、デジタルプラットフォームの活用により、放送局はグローバルな視聴者にもリーチすることが可能となります。従来の地域限定の放送から、世界中の視聴者に対してコンテンツを提供できるようになることで、新たな市場機会が広がります。これにより、放送局は従来のビジネスモデルを超えたグローバルな成長を目指すことができます。

しかし、デジタル化に伴う課題も存在します。例えば、コンテンツの海賊版や違法ストリーミングの問題、データプライバシーの保護など、デジタル時代ならではの新たなリスクが浮上しています。これらの課題に対応するためには、適切な法規制や業界標準の整備が求められます。

デジタル化時代の放送業界は、大きな変革とともに新たな機会を迎えています。放送局は、デジタル技術を積極的に活用し、視聴者のニーズに応えるコンテンツを提供することで、持続可能な成長を実現することが求められます。これにより、放送業界全体が新たなステージへと進化することが期待されます。

企業買収から学ぶべき教訓とマネジメント

企業買収は、企業の成長戦略の一環として重要な手段ですが、成功するためには慎重なマネジメントが求められます。過去の事例から学ぶべき教訓として、以下のポイントが挙げられます。

まず、買収対象企業の価値評価が重要です。適切なデューデリジェンスを実施し、企業の財務状況や市場ポジション、将来の成長可能性を正確に評価することが成功の鍵となります。過大な評価や不十分な情報に基づいた判断は、買収後の統合過程で問題を引き起こす可能性があります。

次に、買収後の統合プロセスも重要です。企業文化の違いや組織構造の統合を円滑に進めるためには、明確なビジョンと戦略が必要です。特に、人材のマネジメントやコミュニケーションが成功のカギを握ります。従業員のモチベーションを維持し、新たな組織体制に適応させるためには、リーダーシップが重要です。

さらに、外部環境の変化に対応する柔軟性も求められます。市場の動向や競合の動きに迅速に対応するためには、経営陣の機動力が重要です。特に、デジタル化が進む現在の市場環境では、技術革新や消費者ニーズの変化に対応するための迅速な意思決定が求められます。

また、企業買収においては、法規制や倫理的な側面にも注意が必要です。特に、敵対的買収の場合は、法的なリスクや社会的な反発を避けるための慎重な対応が求められます。買収プロセスにおいて、透明性を保ち、ステークホルダーとの信頼関係を築くことが重要です。

最後に、買収後の持続可能な成長を目指すためには、長期的な視点が必要です。短期的な利益追求にとらわれず、企業の持続可能な成長を支えるための戦略を構築することが求められます。これにより、買収後の企業価値を最大化し、ステークホルダー全体の利益を実現することが可能となります。

企業買収は、成功すれば大きな成長機会をもたらしますが、失敗すれば大きなリスクを伴います。過去の事例から学ぶべき教訓を活かし、慎重かつ戦略的にマネジメントすることで、企業の持続可能な成長を実現することが求められます。これにより、企業は市場での競争力を高め、長期的な成功を収めることができるのです。

総括:ラジオニッポン放送・ライブドア買収騒動からの教訓

ラジオニッポン放送・ライブドア買収騒動は、日本の企業買収やコーポレート・ガバナンスに多くの教訓を残しました。まず、敵対的買収の影響を受けた企業は、迅速かつ効果的な防衛策を講じる必要があることが明らかになりました。フジサンケイグループが実施した第三者割当増資などの防衛策は、その一例です。

また、企業価値を最大化することが敵対的買収に対する最も効果的な防衛策であることが再確認されました。強固な財務基盤や透明性の高い経営が、企業の防衛力を高める鍵となります。さらに、ガバナンスの強化と透明性の向上が、株主の信頼を得るために不可欠です。

デジタル化の進展により、放送業界は大きな変革期を迎えています。新しいメディア環境に適応するためには、従来のビジネスモデルを見直し、デジタルコンテンツの充実やデータ活用を進める必要があります。フジテレビとニッポン放送の協力体制は、今後の成長と競争力強化の重要な要素となるでしょう。

企業買収の教訓としては、買収対象企業の価値評価や統合プロセスの管理が重要であることが挙げられます。適切なデューデリジェンスと柔軟な対応が、成功のカギを握ります。さらに、法規制の遵守と倫理的な対応が、企業の持続可能な成長を支えるために不可欠です。

総じて、ラジオニッポン放送・ライブドア買収騒動は、日本の企業文化や市場に深い影響を与え、多くの学びを提供しました。これらの教訓を活かし、企業は未来に向けてさらなる成長と発展を目指すべきです。