日経平均株価は、日本経済の動向を映す重要な指標です。現在の経済環境や政策変更の影響を受け、今後の動きが注目されています。本記事では、日経平均株価の予測に役立つポイントをわかりやすく解説。投資家にとって重要なシナリオや、実際に取るべきアクションプランもご紹介します。

日経平均株価の現在地:最新の市場動向

直近の日経平均株価は、国内外の経済指標や企業決算、金融政策の影響を受けて変動しています。本段落では、注目すべきトレンドや要因を整理し、今後の動向を探る手がかりを提供します。

直近の日経平均株価の動き

日経平均株価は、国内外の経済情勢や市場環境の影響を受けながら、直近で大きな変動を見せています。特に、米国の金融政策や利上げ動向、中国経済の回復力、そして国内の経済指標や企業決算が市場に影響を及ぼしています。例えば、円安傾向が進む中で輸出関連銘柄が上昇する一方、金利上昇が懸念されるセクターでは売り圧力が強まる場面も見られました。また、投資家心理を左右する要因として、インフレ動向や地政学的リスクも注視されています。こうした状況下で、日経平均株価は短期的な上昇基調を維持しているものの、変動幅の大きさから慎重な市場の見方が求められています。今後の動向を見極めるため、注目ポイントを整理しておく必要があります。

世界経済の影響と日本市場の関係性

世界経済の動向は日本市場に直接的かつ間接的な影響を与えています。特に、米国や中国といった主要経済圏の成長率や政策変動は、日本企業の輸出や投資環境に大きな影響を及ぼします。たとえば、米国の金利上昇局面ではドル高円安が進行し、日本の輸出関連企業に追い風となる一方、輸入コスト増加や資源価格の上昇が内需企業に負担を強いるケースもあります。また、中国経済の減速や地政学的リスクは、アジア市場全体の動向を通じて日本市場にも波及します。さらに、欧州の金融政策や新興国市場の資金流出リスクも無視できません。こうした世界経済の影響を正確に分析することで、日本市場の変動要因を把握し、資産運用の戦略を柔軟に見直すことが重要です。

日経平均株価に影響を与える要因

日経平均株価は、国内外の経済指標や企業業績、為替動向、金融政策、地政学リスクなど複数の要因が絡み合い、複雑に変動します。

日銀の金融政策と市場への影響

日銀の金融政策は、日本経済全体に大きな影響を及ぼすだけでなく、日経平均株価の動向を左右する重要な要素です。特に、金利政策や資産買い入れプログラムは、企業の資金調達コストや投資家のリスク選好に影響を与えます。例えば、長期金利の上昇を抑えるための「¹イールドカーブコントロール(YCC)」政策は、円安を誘発し、輸出関連企業の株価を押し上げる要因となることがあります。一方で、金融緩和政策が限界に達しつつあるとの見方から、政策変更の可能性が議論されると、投資家心理に不透明感を与え、株価に短期的なボラティリティをもたらすことも少なくありません。日銀の政策の背景やその意図を理解することで、市場の動きをより的確に予測し、資産運用に活かすことができます。

¹ イールドカーブコントロール(YCC):日銀が採用する金融政策の一つで、短期金利と長期金利にそれぞれ目標値を設定することで、金利水準を意図的にコントロールします。具体的には、短期金利をマイナス0.1%程度、長期金利を0%程度に維持することを目指しており、長期国債の売買を通じて目標値を達成します。この政策は、低金利環境を維持しながら経済成長と物価上昇を促進することを目的としています。

為替の動向と輸出企業への影響

為替相場の動向は、日本の輸出企業にとって大きな影響を及ぼす重要な要因です。特に、円安が進行すると輸出品の価格競争力が向上し、売上増加や利益拡大が期待されます。一方で、円高になると海外市場での競争力が低下し、収益減少のリスクが高まります。最近の為替動向を見ると、米国の金利上昇や経済政策、地政学的リスクがドル高円安を引き起こし、多くの輸出企業に追い風となっています。しかし、為替の急激な変動は企業の収益計画に不確実性をもたらすため、リスクヘッジの重要性が高まっています。また、為替の影響は業種や企業規模によって異なり、自動車や電機産業では特にその影響が顕著です。こうした動向を正確に把握し、経済や市場の変化に対応することが、投資判断の鍵となります。

国内消費とGDP成長率の関係性

国内消費は、GDPの大部分を占める重要な構成要素であり、その動向は経済成長に直接的な影響を及ぼします。家計消費や企業の投資活動が活発になると、経済全体の需要が増加し、GDP成長率を押し上げる要因となります。特に、賃金上昇や雇用改善が進む局面では、消費意欲が高まり、経済成長を支える原動力となります。一方で、物価上昇や増税などが消費者心理に悪影響を及ぼす場合、消費活動が停滞し、GDP成長率の低下につながるリスクがあります。近年では、エネルギー価格や円安による輸入品価格の上昇が家計の負担を増加させ、消費を抑制する要因となっています。国内消費の動向を注視することで、今後のGDP成長率の見通しをより正確に立てることが可能です。

3つの未来予測シナリオ:楽観、中立、悲観

市場の未来を予測する際には、楽観的、中立的、悲観的なシナリオを立てることが重要です。これにより、多角的な視点からリスクと機会を評価できます。

楽観シナリオ:経済回復と成長

楽観的なシナリオでは、国内外の経済が持続的に回復し、成長基調を強める展開が想定されます。例えば、各国の金融政策が効果を発揮し、インフレが安定的な水準に落ち着くことで、企業活動が活発化し、雇用の増加や賃金上昇が進む状況が考えられます。また、技術革新やインフラ投資が進み、新興産業の発展が経済全体を牽引する可能性も期待されます。日本では、観光業の回復や輸出の増加がGDP成長率を押し上げる要因として挙げられるでしょう。一方で、地政学リスクや政策変更などの短期的な混乱も抑えられることで、投資家心理の改善が見込まれます。こうした楽観的なシナリオは、中長期的な資産運用計画を立てる際に、成長性を重視した戦略を選択する際の参考となります。

中立シナリオ:緩やかな変化

中立的なシナリオでは、経済が急激な成長や後退を見せることなく、緩やかな変化を続ける展開が想定されます。このシナリオでは、国内外の経済指標が概ね安定した推移を示し、景気回復の兆しが見られる一方で、インフレや金利動向、地政学リスクといった課題が依然として経済成長を抑制する要因として残る可能性があります。日本では、緩やかな消費増加や輸出の回復が見込まれるものの、少子高齢化や構造的課題が成長を鈍化させる要因として影響を与えるでしょう。このような状況下では、投資家は安定性を重視した資産配分を検討する一方で、新たな成長分野への投資機会を探ることが重要です。中立シナリオは、リスクとリターンのバランスを取る資産運用戦略を策定する際に役立ちます。

悲観シナリオ:景気後退のリスク

悲観的なシナリオでは、景気後退のリスクが顕在化し、経済活動が停滞する可能性が高まります。このシナリオでは、世界的な需要の減少や金利上昇による投資抑制、消費低迷が主要な課題となります。日本においては、輸出産業が海外の経済停滞の影響を受け、企業収益が悪化することが予想されます。また、円高が進行すれば、輸出企業の競争力が低下し、さらなる景気の下押し圧力となるでしょう。加えて、エネルギー価格の上昇や物価高が家計負担を増大させ、消費を抑制する要因となる可能性があります。こうした状況下では、資産運用においてリスク管理がより一層重要となり、安全資産へのシフトや分散投資が有効な戦略となります。悲観シナリオを想定しながら、柔軟な対応策を準備することが求められます。

投資戦略を立てるための3つのヒント

成功する投資戦略を構築するには、リスク分散、市場分析、目標設定が重要です。これら3つの視点を押さえることで、安定した資産運用が可能になります。

リスク分散の重要性

リスク分散は、資産運用を成功させるための基本的かつ重要な戦略です。一つの資産や市場に過度に依存する投資は、価格変動や経済情勢の変化による大きな損失リスクを伴います。例えば、株式だけでポートフォリオを構成している場合、市場の急落時に資産価値が大幅に減少する可能性があります。リスク分散を実現するためには、異なる資産クラス(株式、債券、不動産、コモディティなど)や地域への投資を検討することが重要です。また、投資期間やリスク許容度に応じて適切なバランスを保つことも必要です。特に、不確実性が高い経済環境では、リスク分散は資産を守りながら安定したリターンを得るための有効な手段となります。このような戦略を取り入れることで、長期的な資産運用においても安心感を持つことができるでしょう。

セクター別の注目ポイント

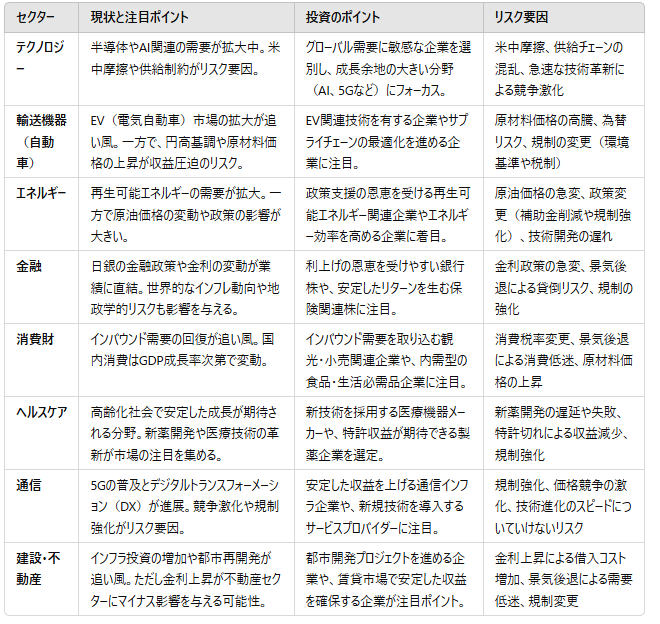

資産運用において、セクター別の動向を把握することは重要な戦略の一つです。各セクターには、それぞれ特有の成長要因やリスクが存在し、投資先を選定する際の指標となります。例えば、テクノロジーセクターは技術革新やデジタル化の進展が成長を後押しする一方、競争の激化や規制の強化がリスク要因となることがあります。一方、ヘルスケアセクターでは、高齢化や医療技術の進化により長期的な成長が期待されるものの、薬価規制が利益率に影響を与える可能性があります。また、エネルギーセクターでは、原油価格や再生可能エネルギーへのシフトが収益に大きく関わります。こうしたセクターごとの特性を理解し、市場環境や経済の状況に応じて投資ポートフォリオを調整することが、成功する資産運用につながる重要なポイントです。

▼日経平均株価に関連する「セクター別の注目ポイント」

長期投資と短期トレードのバランス

長期投資と短期トレードをどのようにバランスさせるかは、資産運用の成功において重要なポイントです。長期投資は、時間を味方につけて資産の成長を目指す戦略であり、安定したリターンを狙う際に適しています。一方、短期トレードは、市場の変動を利用して迅速に利益を得ることを目的とするため、リスクも高いものの、柔軟な対応力が求められます。どちらのアプローチも利点と欠点があり、個人のリスク許容度や目標に応じて適切に組み合わせることが重要です。例えば、長期投資では株式やインデックスファンドを中心にポートフォリオを構築し、短期トレードでは市場の変動に応じたタイミング投資を行うことで、収益の最大化を目指せます。このバランスを見極めることで、安定性と柔軟性を兼ね備えた資産運用が可能となります。

今後の市場を見据えた行動プラン

市場の不確実性を考慮し、多角的な視点でポートフォリオを見直すことが重要です。柔軟な対応とリスク分散を意識した行動プランが求められます。

今、できること

経済や市場が不確実な状況にある中で、投資家が今できる具体的な行動を考えることは重要です。まず、現在のポートフォリオを見直し、リスク許容度に応じた資産配分が適切であるかを確認しましょう。特に、リスク分散が十分に行われているか、または過度に特定の資産や市場に依存していないかを検討することが必要です。また、市場の変動を活用して有望な投資機会を探すことも有効です。例えば、価格が割安な資産を発見し、中長期的な視点で投資することで収益性を高める可能性があります。さらに、経済や市場動向について情報収集を続け、政策変更や市場環境の変化に迅速に対応できる準備を整えることも大切です。短期的な変動に過剰反応せず、冷静な判断を保ちながら、今できることを着実に実行することで、将来の資産運用成功に繋げることができます。

定期的な情報収集の重要性

資産運用を成功させるためには、定期的な情報収集が欠かせません。市場環境や経済動向、企業業績、政策の変化など、投資に影響を与える要因は日々変化しています。これらの情報をタイムリーに把握することで、適切な投資判断を下し、リスクを軽減することが可能です。特に、経済指標や金融政策に関する情報は、資産配分や投資戦略を見直す上で重要な指針となります。また、信頼できる情報源を選ぶことも大切です。専門家のレポートや公式発表、経済ニュースなどを活用し、偏りのない多角的な視点を持つよう心掛けましょう。さらに、情報を収集するだけでなく、それを分析し、自分の投資戦略にどのように活かすかを考えることが重要です。定期的な情報収集を習慣化することで、市場の変動に柔軟に対応し、長期的な投資成果を向上させることが期待できます。

資産運用に関するご相談はこちら

iDeCoの改悪対策やNISA、他の資産運用方法についてさらに詳しいアドバイスを受けたい方は、専門家に相談することをおすすめします。以下の問い合わせ窓口からお気軽にご連絡ください。

専門家があなたの状況に合わせた最適な運用プランを提案し、不安や疑問を解消します。

の未来は?ファンタジースポーツ市場と株価動向を徹底解説」.png)